Screenshot

C’est bientôt la rentrée, ci-dessous quatre cas de figure

Il y a ceux qui reprendront le chemin d’un dojo et d’un enseignement qu’ils connaissent bien, il y a ceux qui désirent changer de discipline et il y a ceux qui souhaitent entrer dans le monde des arts martiaux et des sports de combats. Enfin il y a ceux qui ne continueront pas.

Prenons dans l’ordre ces quatre cas de figure.

D’abord commençons par ceux qui persévéreront dans une pratique commencée il y a un an ou plus. Ils sont en terrain connu, ils souhaitent continuer à progresser et à découvrir. Oui, on découvre toujours quelque soit son niveau. Ils continueront à franchir les étapes et surtout ils seront heureux du travail fourni les saisons passées et qui leur a assuré d’inévitables progrès, avec leur lot de satisfactions personnelles. Ils seront récompensés d’une indispensable régularité ponctuée d’efforts physiques et mentaux.

Ensuite, concernant ceux qui changeront de discipline. Ils le feront, pour découvrir d’autres cieux ou bien se perfectionner dans un domaine très précis. Ou encore, en cédant aux phénomènes de mode, ce qui est valable aussi pour les débutants.

Justement ceux qui entrent dans l’univers des arts martiaux et des disciplines de combat le font souvent « par relations », c’est-à-dire grâce à un membre de la famille, un copain ou encore un collègue de bureau. Cela peut être aussi de leur propre initiative, attirée par une des nombreuses facettes proposées dans l’univers en question. Mais, comme indiqué plus haut, le phénomène de mode est bien présent, quitte à être déçu ou s’apercevoir que ce n’est pas ce qu’on croyait. Il existe aussi un critère qui n’est pas souvent évoqué, bien que réel, il s’agit de celui de la proximité d’un club par rapport au domicile ou au bureau.

Enfin, il y a ceux qui abandonnent et là aussi les raisons sont multiples. Existent les problèmes de santé, l’âge (?), un changement de vie, professionnelle et/ou personnelle, la lassitude (c’est dommage) et enfin ceux qui abandonnent à tout, mais ceux-là n’ont même pas attendu la fin du premier trimestre pour arrêter.

Voilà, à une bonne semaine de la rentrée, un résumé de chacune de ces catégories.

Quoiqu’il en soit et quelle que soit l’option choisie, il faut savoir que le choix d’un professeur est aussi important que celui de la discipline. J’y reviendrai la semaine prochaine avec ce qu’on appelle un « marronnier » : terme journalistique qui désigne un sujet ressorti chaque année à la même période : la rentrée des classes, le palmarès des cliniques, le spécial vin (peut-être aurait-il été plus judicieux d’inverser l’ordre des deux derniers), etc. Je ne manquerai pas de céder à cette tradition dans le prochain article.

Follow

Follow Lecture d’été.

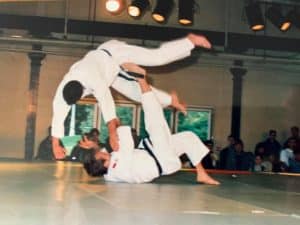

Lecture d’été. Histoire de bien commencer l’année, je reviens sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir la violence et la non-violence et ce qui va avec, c’est-à-dire la brutalité er la recherche de la finesse technique.

Histoire de bien commencer l’année, je reviens sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir la violence et la non-violence et ce qui va avec, c’est-à-dire la brutalité er la recherche de la finesse technique. Retour sur un secteur important du ju-jitsu. Un secteur déjà abordé au printemps dernier, mais il n’est jamais inutile d’enfoncer le clou, aussi bien pour faire valoir l’efficacité de ce domaine que les précautions qui doivent l’entourer.

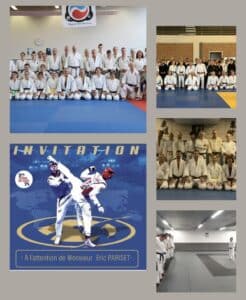

Retour sur un secteur important du ju-jitsu. Un secteur déjà abordé au printemps dernier, mais il n’est jamais inutile d’enfoncer le clou, aussi bien pour faire valoir l’efficacité de ce domaine que les précautions qui doivent l’entourer. Dans les activités sportives en général et les arts martiaux en particulier, les fins de semaine sont souvent très occupées. Compétitions, stages, entraînements spécifiques, galas, etc.

Dans les activités sportives en général et les arts martiaux en particulier, les fins de semaine sont souvent très occupées. Compétitions, stages, entraînements spécifiques, galas, etc. A l’occasion d’une une semaine calme, je propose une rediffusion.

A l’occasion d’une une semaine calme, je propose une rediffusion. Une saison s’achève, c’est le moment d’en faire le bilan et de se souvenir des principaux faits qui l’ont marquée.

Une saison s’achève, c’est le moment d’en faire le bilan et de se souvenir des principaux faits qui l’ont marquée.

Un commentaire sur une de mes vidéos mise en ligne il y a quelques jours, évoquait « Le bon vieux ju-jitsu ». A un moment, j’ai fait un parallèle avec un titre de notre regrettée idole « Le bon temps du Rock’n Roll ». Que l’auteur de ce commentaire se rassure, loin de moi de l’avoir mal pris, au contraire.

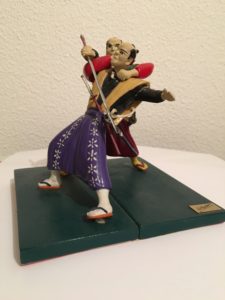

Un commentaire sur une de mes vidéos mise en ligne il y a quelques jours, évoquait « Le bon vieux ju-jitsu ». A un moment, j’ai fait un parallèle avec un titre de notre regrettée idole « Le bon temps du Rock’n Roll ». Que l’auteur de ce commentaire se rassure, loin de moi de l’avoir mal pris, au contraire. Comme à chaque période un peu plus calme, j’ai le plaisir de vous proposer un conte japonais qui pourrait s’intituler : « notre histoire » (celle du ju-jitsu) ! Il est issu du merveilleux ouvrage « contes et récits des arts martiaux et du japon ».

Comme à chaque période un peu plus calme, j’ai le plaisir de vous proposer un conte japonais qui pourrait s’intituler : « notre histoire » (celle du ju-jitsu) ! Il est issu du merveilleux ouvrage « contes et récits des arts martiaux et du japon ».  Professeur et entraîneur : ce n’est pas pareil. Les objectifs sont différents, il en est de même pour les qualités indispensables à la fonction et le public auquel on s’adresse n’a pas les mêmes aspirations.

Professeur et entraîneur : ce n’est pas pareil. Les objectifs sont différents, il en est de même pour les qualités indispensables à la fonction et le public auquel on s’adresse n’a pas les mêmes aspirations.