Anciens, séniors, vétérans, vieux, vieillards, ancêtres, etc. Voilà un échantillon de noms, plus ou moins agréables, qui désignent le troisième âge et même, maintenant le quatrième !

Anciens, séniors, vétérans, vieux, vieillards, ancêtres, etc. Voilà un échantillon de noms, plus ou moins agréables, qui désignent le troisième âge et même, maintenant le quatrième !

Ayant intégré une décennie qui me place largement dans une des ces catégories, j’ai pensé livrer quelques réflexions sur le sujet.

Vieillir, comme disait Jean d’Ormesson, c’est encore la meilleure façon de ne pas mourir. Cette expression mise à part, il existe quelques avantages à prendre de l’âge, mais en toute objectivité ils sont moins nombreux que les désagréments.

Cet article se voulant positif, c’est la mise en avant des « privilèges » qui sera favorisée. Ils sont connus, sans doute n’est-il pas inutile de les rappeler.

Ce n’est pas toujours évident de vieillir, alors autant bien le faire. Pour cela il faut bénéficier avant tout d’une bonne santé. Cette santé qui est le fruit de différents facteurs : la génétique, l’entretien physique, l’hygiène de vie et… la chance. Mais aussi l’environnement et un certain confort qui offre des soins, une vie sociale et familiale digne de ce nom. Vieillir dans la solitude et la précarité ne devait pas exister.

Donc, revenons aux quelques avantages que doit (ou devrait) apporter l’avancée en âge : l’expérience, la connaissance, la sagesse, la tolérance, la relativisation et sans doute quelques autres. Toutes ces qualités mériteront un prochain article.

Dans nos disciplines, ceux qu’on appelle affectueusement « les anciens » sont, pour certains, des puits de science. Ils doivent être respectés. Pas uniquement ceux-là, mais tous ceux qui ont fait preuve d’un engagement et d’une fidélité totale à leur discipline.

Ni vénération, ni idolâtrie, simplement de la considération pour un parcours et pour une personne qui forcement a un chemin plus important. Un « ancien » est par définition… plus ancien, il a forcément des choses à apprendre aux plus jeunes. Surtout quand ils ont été professeurs ; se souvenir de ce que l’enseignant a apporté, que sans lui, on ne serait peut-être pas le pratiquant que l’on est devenu. Malheureusement, parfois, l’ingratitude n’est pas qu’un mot.

Même si le physique n’est plus tout à fait le même, la connaissance technique ne s’altère pas et encore moins l’esprit ; c’est aussi ce que voulait mettre en avant Jigoro Kano avec le « shin gi tai ». C’est l’occasion de rappeler que les grades ne sont pas que le reflet des aptitudes physiques, ni des connaissances techniques, mais aussi et surtout celui de la durée d’un engagement.

Une société qui ne respecterait plus « ses anciens » n’aurait sans doute que peu d’avenir.

Follow

Follow La lutte contre la violence est un vaste programme, un immense chantier, mais chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. Il y a la punition, mais pour ce qui nous concerne, il y a avant tout l’éducation. C’est une mission ambitieuse, à laquelle le pire serait de renoncer ou même de l’escamoter.

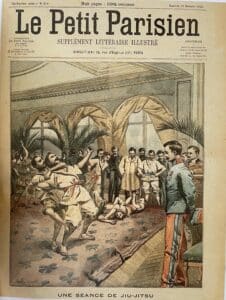

La lutte contre la violence est un vaste programme, un immense chantier, mais chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. Il y a la punition, mais pour ce qui nous concerne, il y a avant tout l’éducation. C’est une mission ambitieuse, à laquelle le pire serait de renoncer ou même de l’escamoter. Pour bien commencer l’été, je propose la rediffusion d’une histoire savoureuse qui illustre à merveille l’article de la semaine passée.

Pour bien commencer l’été, je propose la rediffusion d’une histoire savoureuse qui illustre à merveille l’article de la semaine passée. Ci-dessous, un texte extrêmement intéressant, encore davantage dans la période de violence que nous connaissons. La violence physique mais pas que, celles de certaines décisions (ou d’absence de décision), et de paroles méprisantes sont parfois plus meurtrières.

Ci-dessous, un texte extrêmement intéressant, encore davantage dans la période de violence que nous connaissons. La violence physique mais pas que, celles de certaines décisions (ou d’absence de décision), et de paroles méprisantes sont parfois plus meurtrières.

« Sans respect aucune confiance ne peut naître »

« Sans respect aucune confiance ne peut naître »

Cet article est la suite de la première partie publiée la semaine dernière. Un article intitulé « le bon vieux ju-jitsu ». Cette expression émanait d’un pratiquant, suite à la mise en ligne d’une vidéo, cela évoquait le ju-jitsu pratiqué dans notre pays au siècle dernier.

Cet article est la suite de la première partie publiée la semaine dernière. Un article intitulé « le bon vieux ju-jitsu ». Cette expression émanait d’un pratiquant, suite à la mise en ligne d’une vidéo, cela évoquait le ju-jitsu pratiqué dans notre pays au siècle dernier. – C’est du judo ?

– C’est du judo ? DISCIPLINE SPORTIVE, DISCIPLINE PERSONNELLE, DISCIPLINE COLLECTIVE, etc.

DISCIPLINE SPORTIVE, DISCIPLINE PERSONNELLE, DISCIPLINE COLLECTIVE, etc.