Screenshot

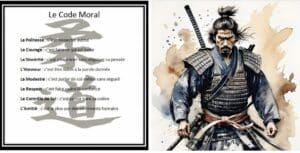

Le Code moral est plus particulièrement attaché au judo, mais d’autres disciplines se le sont approprié, avec raison.

Élaboré en 1985 par Bernard Midan, un des pionniers du judo en France, ce Code souligne les valeurs attachées à une pratique éducative dans tous les sens du terme, pas simplement sur le plan physique.

Quelques esprits railleurs le surnomment le « code mural », soulignant ainsi que, parfois, dans certains dojos son utilisation se limiterait à un simple affichage de « bonne conscience ».

Ce Code moral représente des valeurs qui doivent être respectées, au delà du dojo d’ailleurs.

Elles sont principalement véhiculées par celui qui est le « Maître des lieux », c’est-à-dire le professeur, garant de leur application. C’est une de ses missions.

Dans ces valeurs on y retrouve, entre autres, des petites choses – sur lesquelles je reviens régulièrement. Enfoncer le clou n’est jamais inutile.

Des petites choses qui sont parfois négligées et même oubliées, comme saluer le tatami avant d’y monter et en le quittant, saluer son partenaire à chaque changement et dans une tenue correcte. Communiquer à voix basse, pas de cris, pas de vociférations, le dojo n’est pas une cour de récréation. On ne parle pas pendant les explications du professeur. La tenue doit être celle de la discipline que l’on pratique et elle doit être propre. On essaie d’arriver à l’heure, si ce n’est pas le cas on attends un signe de la part du professeur avant de monter sur le tatami. L’entraide mutuelle sur les tatamis et en dehors, la rigueur dans une pratique régulière, etc.

Dans le visuel qui illustre cet article on trouve ce Code moral. Il doit devenir au fur et à mesure une seconde nature. Chacune de ces valeurs pourrait faire l’objet d’un développement approfondi.

On ne peut pas évoquer ce Code moral, sans évoquer le Code du bushido et de les « croiser ». Ce dernier était celui des samouraïs. Forcément, on trouve des similitudes entre les deux. Si les termes ne sont pas les mêmes, le fond se confond. Ce Code d’honneur, vieux de plusieurs siècles ,se compose de sept vertus qui sont toujours d’actualité.

Gi : justice, sincérité.

Yu : courage.

Jin : compassion.

Rei : courtoisie.

Makoto / Shin : vérité – sincérité.

Meiyo : honneur.

Chugi : fidélité et engagement.

Bonne continuation dans le monde des arts martiaux.

Follow

Follow C’est une tradition qui doit être respectée, à condition qu’elle soit sincère et non pas qu’une simple formalité.

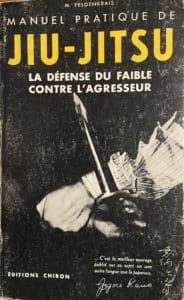

C’est une tradition qui doit être respectée, à condition qu’elle soit sincère et non pas qu’une simple formalité. Je me souviens d’une époque assez lointaine où, dans certains dojos, à la fin des séances de judo on faisait « de la self ». En guise de retour au calme, pour rester collé à l’histoire ou pour se donner bonne conscience.

Je me souviens d’une époque assez lointaine où, dans certains dojos, à la fin des séances de judo on faisait « de la self ». En guise de retour au calme, pour rester collé à l’histoire ou pour se donner bonne conscience. Après la « forme de corps » la semaine dernière, voilà une autre qualité prisée par les pratiquants d’arts martiaux et des disciplines de combat.

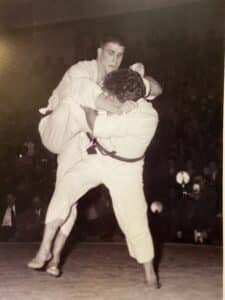

Après la « forme de corps » la semaine dernière, voilà une autre qualité prisée par les pratiquants d’arts martiaux et des disciplines de combat. Histoire de bien commencer l’année, je reviens sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir la violence et la non-violence et ce qui va avec, c’est-à-dire la brutalité er la recherche de la finesse technique.

Histoire de bien commencer l’année, je reviens sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir la violence et la non-violence et ce qui va avec, c’est-à-dire la brutalité er la recherche de la finesse technique. « Bravo, félicitations pour une personne qui a toujours continué sur sa voie malgré les modes. Bravo ». Voilà une appréciation relevée sur les réseaux la semaine dernière ; elle me touche particulièrement.

« Bravo, félicitations pour une personne qui a toujours continué sur sa voie malgré les modes. Bravo ». Voilà une appréciation relevée sur les réseaux la semaine dernière ; elle me touche particulièrement. Nous sommes encore en début de saison et il se peut qu’il y ait des personnes qui ne se sont pas encore décidées à franchir les portes d’un dojo.

Nous sommes encore en début de saison et il se peut qu’il y ait des personnes qui ne se sont pas encore décidées à franchir les portes d’un dojo. Conscience professionnelle (utile en début de saison).

Conscience professionnelle (utile en début de saison). De temps en temps il n’est pas inutile de revenir et de rappeler que le dojo est un lieu d’étude dans lequel certaines règles doivent être respectées, pour le bien être de tous.

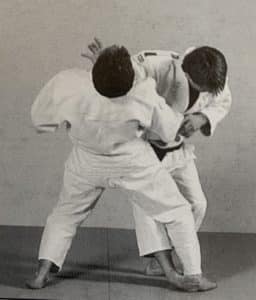

De temps en temps il n’est pas inutile de revenir et de rappeler que le dojo est un lieu d’étude dans lequel certaines règles doivent être respectées, pour le bien être de tous. L’article hebdomadaire est consacré à Ko-uchi-gari

L’article hebdomadaire est consacré à Ko-uchi-gari