Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).

Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).

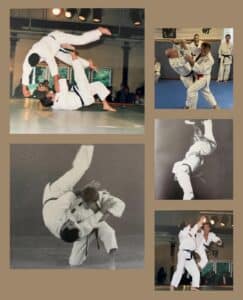

Les projections sont un domaine majeur, que ce soit en judo (qui pourrait l’ignorer), mais aussi en ju-jitsu self défense (qui pourrait remettre en cause leur efficacité, mis à part ceux qui ne les maîtrisent pas).

Elles sont nombreuses, elles permettent de répondre à beaucoup de situations et tous les gabarits peuvent s’y exprimer ; il y en a pour les grands et pour les petits. Elles offrent une multitude de combinaisons, d’enchaînements, mais aussi un esthétisme incontestable pour beaucoup d’entre elles. A l’occasion de mes démonstrations les projections occupaient une place importante ; elles ont largement contribué à l’aspect spectaculaire de ces prestations. Enfin nous trouvons beaucoup de plaisir dans leur réalisation.

L’efficacité, l’esthétisme et le plaisir éprouvé lors de leur pratique sont les trois raisons qui me font aimer ce domaine qu’est le nage-waza.

Les projections peuvent être tout à la fois efficaces et esthétiques. Leur maîtrise parfaite demande beaucoup de travail, de persévérance et de rigueur, mais quelle merveilleuse récompense que celle de réaliser un bel uchi-mata, par exemple. Coté efficacité, elle est incontestable, à moins de n’avoir jamais chuté et par conséquent ne pas pouvoir imaginer les conséquences d’une « réception » sur un sol dur.

Toujours concernant l’efficacité, le principal intérêt des projections, en plus du corps à corps où elles sont indispensables, réside dans le fait qu’elles ont été conçues pour être appliquées en utilisant des principes et des mécanismes qui ne demandent (à l’origine) que peu ou pas de force, répondant ainsi à une des maximes de Jigoro Kano « minimum d’effort et maximum d’efficacité ». Cela permet aux plus petits de se débarrasser des plus grands. Pour cela il faut juste être en capacité d’exécuter le bon geste au bon moment, cela s’acquiert à force de répétitions. Le premier de ces principes consiste à utiliser la force de l’adversaire. Il y en a d’autres comme celui de l’addition des forces, de bascule au-dessus du centre de gravité, de supprimer des points d’appui, etc.

L’utilisation des projections sera différente selon que l’on se situe dans le domaine du ju-jitsu self défense ou en opposition lors de randori ou compétition de judo.

En matière d’auto-défense l’application se fera la plupart du temps directement. Exemple : l’adversaire vous pousse, vous appliquez hiza-guruma. Pour les néophytes, il s’agit d’une projection qui consiste à « offrir » le vide devant celui qui porte l’attaque, en ajoutant à sa poussée une traction dans la même direction, tout en lui « barrant » le bas de son corps au niveau des jambes (une sorte de « croche patte amélioré »). Toujours en self défense, elles s’enchaînent parfaitement après un coup (atemi). On trouve beaucoup de parallèles entre les coups et les projections au niveau de la « forme de corps », cela ajoute à leur combinaison.

Dans le randori et à fortiori en compétition de judo, les deux protagonistes maîtrisant d’une part l’art des projections et d’autre part s’attendant à tout moment à devoir faire face à une attaque de ce type, la concrétisation se fera avec les notions d’enchaînements, de confusions, de contre prises, etc. Pour maîtriser parfaitement ce domaine un jujitsuka ne devra pas négliger l’ensemble des méthodes d’entraînement qui permettent d’envisager des réactions de la part du partenaire.

Enfin, concernant l’aspect ludique (à l’entraînement évidemment) il est bien réel, à condition qu’il soit partager avec un partenaire qui « parle la même langue ». C’est-à-dire qu’il soit dans le même état d’esprit axé sur l’initiative, la construction d’enchaînement et non pas dans l’opposition systématique.

Justement, lors des randoris – une des principales méthodes d’entraînement de ce secteur – on s’attachera à favoriser un travail tout en souplesse, en déplacement, axé sur l’initiative davantage que sur la défensive. Le but étant de faire tomber l’autre, plutôt que de ne pas tomber. Les contre prises seront davantage envisagées en sen-o-sen (l’attaque dans l’attaque). Pour cela on utilisera la maîtrise technique, la vitesse, les fautes du partenaire, celles qui sont directes ou celles que l’on a provoquées à l’aide de feintes et de confusions. C’est une sorte de jeu dans lequel on trouve beaucoup de plaisir, de satisfaction, à la condition de ne pas être celui qui chute tout le temps ! Cela doit se concevoir sans aucune intention d’humilier le partenaire (encore moins de l’écraser) mais simplement de progresser.

Le nage-waza est aussi le secteur qui comporte le plus de techniques et par conséquent d’enchaînements et de combinaisons possibles.

C’est donc un domaine efficace, spectaculaire et enthousiasmant. Sans oublier le développement physique qu’il ne manquera pas d’apporter et l’épanouissement du à l’expression corporelle. Cependant, il faut répéter qu’il s’agit d’un secteur qui demande beaucoup de travail. Un travail largement récompensé.

Ippon-seoi-nage, sode-tsuri-komi-goshi, ko-uchi-gari et yoko-tomoe-nage sont les projections que j’affectionne tout particulièrement. Les initiés reconnaîtront ces grandes techniques.

Enfin, il aurait inévitablement manqué quelque chose à mes démonstrations si les projections n’existaient pas !

www.jujitsuericpariset.com

Anciens, séniors, vétérans, vieux, vieillards, ancêtres, etc. Voilà un échantillon de noms, plus ou moins agréables, qui désignent le troisième âge et même, maintenant le quatrième !

Anciens, séniors, vétérans, vieux, vieillards, ancêtres, etc. Voilà un échantillon de noms, plus ou moins agréables, qui désignent le troisième âge et même, maintenant le quatrième ! Follow

Follow Ci-dessous, un texte extrêmement intéressant, encore davantage dans la période de violence que nous connaissons. La violence physique mais pas que, celles de certaines décisions (ou d’absence de décision), et de paroles méprisantes sont parfois plus meurtrières.

Ci-dessous, un texte extrêmement intéressant, encore davantage dans la période de violence que nous connaissons. La violence physique mais pas que, celles de certaines décisions (ou d’absence de décision), et de paroles méprisantes sont parfois plus meurtrières. (Il n’est pas inutile de revenir régulièrement sur les fondamentaux techniques, mais aussi éthiques !)

(Il n’est pas inutile de revenir régulièrement sur les fondamentaux techniques, mais aussi éthiques !)

Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).

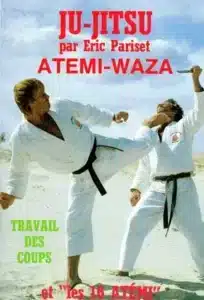

Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections). Aujourd’hui retour sur un article technique avec l’atemi-waza (la technique des coups). Il s’agit de l’une des trois composantes du ju-jitsu. Pour rappel, les deux autres sont le nage-waza (la technique des projections) et le katame-waza (la technique des contrôles).

Aujourd’hui retour sur un article technique avec l’atemi-waza (la technique des coups). Il s’agit de l’une des trois composantes du ju-jitsu. Pour rappel, les deux autres sont le nage-waza (la technique des projections) et le katame-waza (la technique des contrôles). Les trois E du ju-jitsu. Efficacité. Education. Épanouissement.

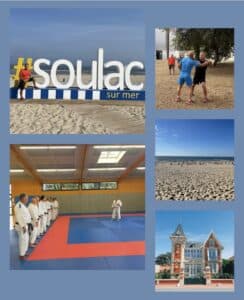

Les trois E du ju-jitsu. Efficacité. Education. Épanouissement. Cette semaine l’article est consacré à l’éventualité de reconduire l’été prochain le stage de Soulac-sur-Mer. Cela dépendra de l’écho obtenu par cette annonce. N’hésitez pas à vous manifester dès que possible.

Cette semaine l’article est consacré à l’éventualité de reconduire l’été prochain le stage de Soulac-sur-Mer. Cela dépendra de l’écho obtenu par cette annonce. N’hésitez pas à vous manifester dès que possible. « Bravo, félicitations pour une personne qui a toujours continué sur sa voie malgré les modes. Bravo ». Voilà une appréciation relevée sur les réseaux la semaine dernière ; elle me touche particulièrement.

« Bravo, félicitations pour une personne qui a toujours continué sur sa voie malgré les modes. Bravo ». Voilà une appréciation relevée sur les réseaux la semaine dernière ; elle me touche particulièrement. Cette contradiction n’en est pas vraiment une. Mon professeur (qui était aussi mon père) me répétait souvent : « divise par deux l’intensité technique de ce que tu prévois d’enseigner et ça risque encore d’être dix fois trop difficile ».

Cette contradiction n’en est pas vraiment une. Mon professeur (qui était aussi mon père) me répétait souvent : « divise par deux l’intensité technique de ce que tu prévois d’enseigner et ça risque encore d’être dix fois trop difficile ».