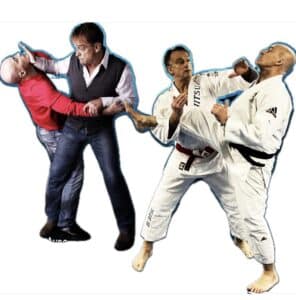

Entre ceux qui disent que suivre des cours de self défense ne sert à rien, ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure ou encore ceux qui soutiennent que la vraie expérience est celle de la rue, pour un néophyte, il y a de quoi être perplexe, sinon perdu.

Entre ceux qui disent que suivre des cours de self défense ne sert à rien, ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure ou encore ceux qui soutiennent que la vraie expérience est celle de la rue, pour un néophyte, il y a de quoi être perplexe, sinon perdu.

On se doute que mon opinion est plus modérée et plus pragmatique. Je pense avoir acquis une certaine autorité en la matière qui me permet de donner un avis, que chacun est libre de ne pas partager. Il ne s’agit que d’un point de vue qui s’appuie sur quelques décennies de pratique et d’expérience.

UNE BONNE MÉTHODE, UN BON PROFESSEUR, UNE BONNE RÉGULARITÉ

A la base, nous possédons tous un potentiel, plus ou moins important en matière de défense personnelle. Un potentiel que l’on pourrait graduer de 1 à 100. Chaque séance permettra de l’augmenter (pour peu qu’on soit dans de bonnes conditions), en sachant qu’on n’arrivera jamais à 100, c’est-à-dire à l’invincibilité.

Pour se sortir d’une mauvaise situation, il y a d’abord deux éléments essentiels à prendre en considération. Premièrement essayer de ne pas s’y trouver ! Deuxièmement, si c’est le cas, tenter de désamorcer le conflit afin d’éviter un affrontement qui finira forcément mal, pour l’un des deux – l’agressé ou l’agresseur – ou encore pour les deux.

Ensuite, c’est mon point de vue, au moins trois éléments sont déterminants : la chance, le stress et la pratique.

Concernant la chance, nous n’y pouvons rien, par définition. Même si on évite les situations à risque et que l’on est décidé à ne pas envenimer les choses, le facteur chance existe.

Pour ce qui concerne le stress, là aussi c’est très personnel, nous ne sommes pas tous égaux dans ce domaine. Même entraîné physiquement et affuté techniquement, on ne sait pas qu’elles seront nos réactions.

Cependant, si nous n’avons jamais été confrontés à ce genre de situation, il n’est pas envisageable d’en provoquer une, juste pour voir…

Enfin, ce qui est certain, comme indiqué plus haut, c’est qu’une pratique qui s’inscrit dans la durée et la régularité est indispensable. A moins d’être dans les mains d’un enseignant incompétent et/ou pratiquer une méthode incomplète.

Le professeur est déterminant, comment pourrait-il en être autrement ? Il doit donner l’envie de commencer et de continuer. De continuer en proposant une pratique efficace dans laquelle la lassitude ne s’installera pas et surtout qui limite les blessures. En effet, la régularité est indispensable pour faire des progrès. Être souvent blessé est la meilleure façon de ne pas s’entraîner et donc de ne pas progresser.

Enfin, il doit proposer une pratique dans laquelle ne suinte ni brutalité, ni violence. Je n’ignore pas que tout le monde n’est pas de cet avis ; chacun est libre, mais prenons garde de ne pas ajouter de la violence à la violence.

La réalité, c’est la réalité, on sauve sa vie, mais l’entraînement c’est l’entraînement. Dans un dojo nous ne sommes pas en survie, bien heureusement. Dans un dojo on s’élève techniquement, physiquement et mentalement !

En conclusion, la méthode est déterminante, mais celui qui l’enseigne l’est tout autant. Une bonne méthode mal enseignée n’est d’aucune utilité, bien au contraire !

Quant à l’élève, s’il veut progresser, sa première qualité sera sa présence.

Follow

Follow « Bravo, félicitations à une personne qui a toujours continué sur sa voie malgré les modes. Bravo ». Voilà une appréciation qui m’avait été adressée en 2023 ; elle me touchait particulièrement.

« Bravo, félicitations à une personne qui a toujours continué sur sa voie malgré les modes. Bravo ». Voilà une appréciation qui m’avait été adressée en 2023 ; elle me touchait particulièrement. Le premier article de la saison porte sur un sujet majeur, un des piliers de l’éducation, une valeur fondamentale, notamment dans les arts martiaux : le respect.

Le premier article de la saison porte sur un sujet majeur, un des piliers de l’éducation, une valeur fondamentale, notamment dans les arts martiaux : le respect. Bientôt la rentrée. Il y a les fidèles qui vont reprendre le chemin du dojo, puis ceux qui vont découvrir les arts martiaux, une troisième catégorie qui regroupe les pratiquants qui vont changer de discipline, enfin la quatrième ceux qui arrêteront.

Bientôt la rentrée. Il y a les fidèles qui vont reprendre le chemin du dojo, puis ceux qui vont découvrir les arts martiaux, une troisième catégorie qui regroupe les pratiquants qui vont changer de discipline, enfin la quatrième ceux qui arrêteront.

La période estivale n’empêche pas quelques réflexions, surtout sur un sujet comme le travail au sol (le ne waza). Un domaine efficace, formateur et amusant.

La période estivale n’empêche pas quelques réflexions, surtout sur un sujet comme le travail au sol (le ne waza). Un domaine efficace, formateur et amusant. Encore une petite histoire qui permet de découvrir ou redécouvrir (puisque je la propose chaque été) une leçon de sagesse issue du précieux et délicieux recueil intitulé « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Cela ne peut être que bénéfique, quelque soit la saison, d’ailleurs.

Encore une petite histoire qui permet de découvrir ou redécouvrir (puisque je la propose chaque été) une leçon de sagesse issue du précieux et délicieux recueil intitulé « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Cela ne peut être que bénéfique, quelque soit la saison, d’ailleurs. La nostalgie des années 1960 et 1970, les années de mes débuts (même un peu avant).

La nostalgie des années 1960 et 1970, les années de mes débuts (même un peu avant).

Il n’est jamais inutile d’insister sur ce que représentent les katas, encore moins de les étudier et de les pratiquer régulièrement.

Il n’est jamais inutile d’insister sur ce que représentent les katas, encore moins de les étudier et de les pratiquer régulièrement.