Le choix d’un club, d’un professeur, d’une pédagogie et d’un état d’esprit sont aussi importants que le choix d’une discipline. Une bonne discipline mal enseignée ne donnera forcément rien de bon.

Le choix d’un club, d’un professeur, d’une pédagogie et d’un état d’esprit sont aussi importants que le choix d’une discipline. Une bonne discipline mal enseignée ne donnera forcément rien de bon.

L’enseignant des arts martiaux et des sports de combat n’est pas anodin, on enseigne quand même des techniques faites pour mettre hors d’état de nuire, parfois définitivement, il est préférable d’avoir quelques qualifications pour exercer.

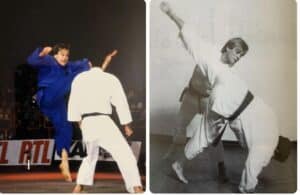

Commençons par le choix de la discipline. Il se dégage trois grands groupes : l’utilitaire, le sportif et le traditionnel.

L’utilitaire consiste essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, à apprendre à se défendre. Le sportif propose des disciplines à but compétitif, où la possibilité de s’affronter en compétitions est offerte. Le traditionnel est, en principe, à but non compétitif ; il peut être à la fois une méthode de self défense, d’éducation physique et mentale. Ces définitions sont schématisées à l’extrême.

Il arrive parfois de se tromper dans le choix, alors il sera toujours possible de réorienter sa pratique . A partir d’un certain niveau, de la compléter. Et même d’en changer à condition que ce ne soit pas à chaque début de saison. Pour s’exprimer et progresser, il faut du temps, donc de la patience et de la régularité.

Concernant le professeur, il faut qu’il maîtrise la technique, cela semble être le minimum, mais surtout qu’il sache la transmettre, c’est la moindre des choses. Or ce n’est pas toujours le cas. « L’essentiel n’est pas ce qu’on enseigne, mais ce que les élèves apprennent ». Au moins une fois par an, je me fais plaisir en citant André Gioran, auteur d’un livre au titre explicite : « Apprendre ». Un professeur peut-être un excellent technicien, sans être un bon pédagogue. Il peut aussi être bon dans les deux domaines, c’est l’idéal.

Professeur, c’est un métier, il faut des connaissances techniques et pédagogiques, faire preuve de psychologie, être capable de s’adapter à tous les publics, notamment aussi bien aux confirmés qu’aux débutants. Etre garant de l’intégrité physique de ses élèves ; un professeur est un éducateur et non pas un destructeur. Une pratique violente entraînera des blessures, des accidents et à moyen et long terme cela se paiera. Certes on pratique une discipline de combat dans laquelle il y a forcément de l’engagement et l’efficacité doit être une première motivation, mais les entraînements doivent nous aider à devenir meilleur dans tous les domaines et notamment dans le domaine physique, or un corps maltraité et abimé souffrira, il n’offrira donc pas une pratique régulière et encore moins pérenne.

Un professeur n’est pas qu’un simple encadrant, c’est un professionnel. il doit avoir une vision à long terme ! Chaque séance est un maillon d’une longue chaîne !

Dans un premier temps, que ce soit pour le choix de la discipline ou du professeur, il faut demander à pouvoir regarder un cours, mais surtout essayer. En principe tous les professeurs acceptent la formule. Certes, ce n’est pas en heure que l’on fera le tour de la question, mais une première impression se dégagera. Celle-ci est souvent la bonne.

Si, en tant que novice, il est difficile de porter un jugement sur le plan technique, l’ambiance qui se dégage lors du premier cours est une indication précieuse. Tout simplement pour percevoir si on se sent bien dans l’environnement. Observer le comportement des anciens entre eux, mais surtout vis-à-vis des débutants. L’entraide est un principe. Regarder si la tranche d’âge à laquelle on appartient est représentée. En clair : est-ce pour tous, ou bien réservé à une élite ? Étudier le comportement durant ce que l’on appelle les « randoris » (les combats d’entraînement). Est-ce une impression de violence qui suinte, plutôt que des exercices dans lesquels la maîtrise est la règle ?

Attention aux phénomènes de mode, il faut s’assurer que c’est bien ce qu’on recherche et ne pas être uniquement convaincu par le phénomène en question.

Il faut aussi se méfier de ceux qui dénigrent systématiquement les autres disciplines et les autres enseignants, en affirmant qu’ils pratiquent et enseignent la meilleure. L’humilité est l’une des qualités qui doit habiter un professeur. Même s’il a son opinion. Il doit conserver son énergie pour ses élèves.

Débutants ou confirmés, à tous je souhaite une excellente saison dans un formidable univers.

Follow

Follow « L’habit ne fait pas le moine », un peu quand même !

« L’habit ne fait pas le moine », un peu quand même ! Les trois E du ju-jitsu. Efficacité. Education. Épanouissement.

Les trois E du ju-jitsu. Efficacité. Education. Épanouissement. Dernièrement, je me suis remis à l’élaboration de mon dictionnaire (amoureux) des arts martiaux.

Dernièrement, je me suis remis à l’élaboration de mon dictionnaire (amoureux) des arts martiaux. Encore une rediffusion, cette fois elle porte sur la tenue, celle que nous revêtons lors de la pratique de notre art.

Encore une rediffusion, cette fois elle porte sur la tenue, celle que nous revêtons lors de la pratique de notre art. La semaine dernière, c’est un article consacré aux 16 techniques qui était proposé, il est logique que cette semaine nous nous intéressions à deux autres enchaînements créés à leur suite, à savoir les 16 Bis et les 16 Ter.

La semaine dernière, c’est un article consacré aux 16 techniques qui était proposé, il est logique que cette semaine nous nous intéressions à deux autres enchaînements créés à leur suite, à savoir les 16 Bis et les 16 Ter. Ils sont l’illustration parfaite du principe de non-opposition et de celui de l’utilisation de la force de l’adversaire. Dans notre langue nous les appelons aussi les « techniques de sacrifices », dans la mesure où pour appliquer les principes en question il faut se placer au sol sur le dos, afin de faire passer l’adversaire par-dessus nous. Ce sont les sutémis, ils sont praticables par tous les gabarits, leur efficacité est redoutable. Tomeo-nage la fameuse « planchette japonaise » est le plus célèbre d’entre eux.

Ils sont l’illustration parfaite du principe de non-opposition et de celui de l’utilisation de la force de l’adversaire. Dans notre langue nous les appelons aussi les « techniques de sacrifices », dans la mesure où pour appliquer les principes en question il faut se placer au sol sur le dos, afin de faire passer l’adversaire par-dessus nous. Ce sont les sutémis, ils sont praticables par tous les gabarits, leur efficacité est redoutable. Tomeo-nage la fameuse « planchette japonaise » est le plus célèbre d’entre eux.

La fin d’une année, c’est aussi le moment de faire le bilan des douze mois qui viennent de s’écouler en essayant de se souvenir du meilleur et en tirant les leçons du « moins bon ». En toute objectivité, pour l’année 2016, il est des horreurs qui ne s’effaceront jamais.

La fin d’une année, c’est aussi le moment de faire le bilan des douze mois qui viennent de s’écouler en essayant de se souvenir du meilleur et en tirant les leçons du « moins bon ». En toute objectivité, pour l’année 2016, il est des horreurs qui ne s’effaceront jamais. Des raisons personnelles d’ordre familial m’amènent à quitter le Sud-Est pour mettre le cap à l’Ouest. Quitter les rivages de la Méditerranée pour me rapprocher de ceux de l’Atlantique. A partir de ce mois de décembre, c’est à Niort dans le département des Deux-Sèvres que je poserai mes valises. En quelques mois j’aurais effectué une sorte de « périple » ressemblant à un petit tour de France.

Des raisons personnelles d’ordre familial m’amènent à quitter le Sud-Est pour mettre le cap à l’Ouest. Quitter les rivages de la Méditerranée pour me rapprocher de ceux de l’Atlantique. A partir de ce mois de décembre, c’est à Niort dans le département des Deux-Sèvres que je poserai mes valises. En quelques mois j’aurais effectué une sorte de « périple » ressemblant à un petit tour de France.