Nous sommes arrivés à la deuxième partie de la saison qui en compte cinq, entre deux vacances scolaires (qui manifestement ne concernent pas que les scolaires). Malheureusement à chaque reprise, quelques uns « quittent le navire ». A la fin de la saison, l’effectif n’est pas le même qu’au début.

Nous sommes arrivés à la deuxième partie de la saison qui en compte cinq, entre deux vacances scolaires (qui manifestement ne concernent pas que les scolaires). Malheureusement à chaque reprise, quelques uns « quittent le navire ». A la fin de la saison, l’effectif n’est pas le même qu’au début.

Ce n’est pas propre aux arts martiaux, mais c’est dommage. Sans régularité il ne peut y avoir de progrès, sans une pratique qui s’inscrit dans la durée, il est difficile de s’exprimer, ce sont des évidences toujours bonnes’ à rappeler.

La société évolue : les sollicitations sont de plus en plus nombreuses, les priorités se déplacent, on s’investit de moins en moins sur le long terme, on s’investit de moins en moins, tout simplement ! Enfin, le goût de l’effort et de la ténacité prend moins de place.

Il fut un temps où les soirées d’entraînement étaient sacrées et passaient avant tout le reste, sauf cas de force majeure. Il faut être objectif et reconnaître que ce n’est plus trop le cas. On se trouve souvent une excuse.

Les arts martiaux ont peut-être perdu de leur aura au fil des décennies avec l’émergence de disciplines dont certaines sont largement en marge des valeurs éducatives.

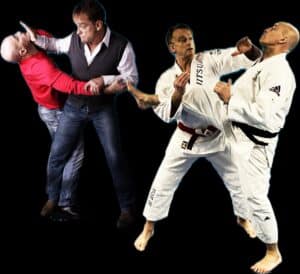

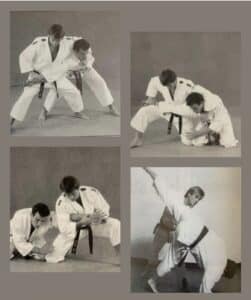

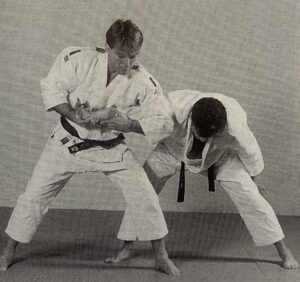

Les arts martiaux imposent un investissement plus important. Pourquoi ? D’abord parce qu’il s’agit de l’apprentissage et de l’utilisation de techniques faites pour mettre hors d’état de nuire, elles peuvent même être fatales, elles sont donc dangereuses si elles ne sont pas enseignées avec un minimum de précautions qui passent par la formation, l’expérience et le bon sens. Il faut du temps pour les « maîtriser » parfaitement, dans les deux sens du terme : à la fois sur le plan de l’efficacité, mais aussi du contrôle.

Ensuite l’art martial est une « école de vie » (s’il est enseigné correctement), on progresse en technique, mais aussi en termes de relations sociales et amicales, en éducation physique et mentale, en éducation tout court. On doit s’y investir totalement.

Dans un dojo, on apprend à vivre, on apprend la patience, on idéalise le goût de l’effort et du perfectionnement avec la récompense qui les accompagnera. On respecte les lieux, le professeur, les autres pratiquants, etc. Autant de choses utiles en société.

Bien que la pratique des arts martiaux se situe aussi dans la catégorie des loisirs, si on souhaite progresser et ainsi pouvoir s’exprimer de plus en plus subtilement et ainsi éprouver le plaisir des progrès il est indispensable de faire un effort de régularité. Mais est-ce vraiment un effort ? Peut-être un peu au début, mais il n’est pas mauvais de changer et d’opter pour de bonnes habitudes !

Finissons sur une note positive en indiquant qu’il existe encore beaucoup de pratiquants qui connaissent l’importance d’un engagement sur du long terme et de la régularité pour découvrir et profiter de tous les trésors que détiennent les arts que nous pratiquons.

Follow

Follow Tout au long de ma carrière d’enseignant, j’ai pu recueillir de nombreux témoignages d’élèves qui ont subi des agressions qui n’étaient pas la conséquence de provocations tendant à démontrer qu’il faut être confronté « à la rue » pour se tester.

Tout au long de ma carrière d’enseignant, j’ai pu recueillir de nombreux témoignages d’élèves qui ont subi des agressions qui n’étaient pas la conséquence de provocations tendant à démontrer qu’il faut être confronté « à la rue » pour se tester. Quelques anecdotes et réflexions

Quelques anecdotes et réflexions

Entre ceux qui disent que suivre des cours de self défense ne sert à rien, ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure ou encore ceux qui soutiennent que la vraie expérience est celle de la rue, pour un néophyte, il y a de quoi être perplexe, sinon perdu.

Entre ceux qui disent que suivre des cours de self défense ne sert à rien, ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure ou encore ceux qui soutiennent que la vraie expérience est celle de la rue, pour un néophyte, il y a de quoi être perplexe, sinon perdu.

Professeur : quelques bonnes raisons d’aimer ce métier. Un métier que j’exerce avec la même passion depuis plusieurs décennies.

Professeur : quelques bonnes raisons d’aimer ce métier. Un métier que j’exerce avec la même passion depuis plusieurs décennies. L’été n’empêche pas de réfléchir.

L’été n’empêche pas de réfléchir. Encore une petite histoire qui permet de découvrir ou redécouvrir (puisque je la propose chaque été) une leçon de sagesse issue du précieux et délicieux recueil intitulé « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Cela ne peut être que bénéfique, quelque soit la saison, d’ailleurs.

Encore une petite histoire qui permet de découvrir ou redécouvrir (puisque je la propose chaque été) une leçon de sagesse issue du précieux et délicieux recueil intitulé « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Cela ne peut être que bénéfique, quelque soit la saison, d’ailleurs. Bon, c’est vrai nous sommes en vacances scolaires, alors prenons cela comme des devoirs de vacances.

Bon, c’est vrai nous sommes en vacances scolaires, alors prenons cela comme des devoirs de vacances.