Ci-dessous un (très) long article de fond. Il a déjà été publié, mais je pense qu’il peut être relu ou découvert. Il s’agit d’une opinion que je défends à l’aide des lignes qui suivent.

Ci-dessous un (très) long article de fond. Il a déjà été publié, mais je pense qu’il peut être relu ou découvert. Il s’agit d’une opinion que je défends à l’aide des lignes qui suivent.

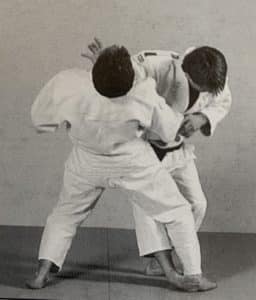

Il n’est pas indispensable de pratiquer les deux pour être bon dans l’un ou dans l’autre, mais nul ne peut contester que le ju-jitsu et le judo sont intimement liés et qu’ils possèdent une indiscutable complémentarité, à condition d’être compatibles, nous y reviendrons plus bas.

Jigoro Kano ne s’est-il pas inspiré de certaines écoles de ju-jitsu pour mettre au point sa méthode qu’il a nommé judo ?

Beaucoup plus tard dans notre pays, au tout début des années 1970, à l’initiative de mon père, Bernard Pariset, le ju-jitsu (quelque peu oublié) fût réhabilité et remis en valeur au sein de la fédération de judo. Il n’était pas question de mettre en place une concurrence au judo, bien au contraire, mais une complémentarité évidente.

L’objectif étant la revalorisation d’un aspect du judo délaissé et qui pourtant était à son origine, à savoir l’aspect utilitaire. Il s’agissait tout simplement de proposer un « plus ». Une corde supplémentaire à l’arc des professeurs qui souhaitaient élargir leurs possibilités d’accueil dans les dojos, c’était une simple réappropriation.

A cette époque, le judo connaissait un important développement, mais c’est l’aspect sportif qui prédominait. Dans l’enseignement, les autres secteurs étaient quelque peu délaissés, ce qui excluait une bonne partie d’une population à la recherche d’un art martial axé sur la self défense. Celle-ci se tournait alors vers d’autres disciplines.

Il était tout simplement question de réhabiliter et de se réapproprier des techniques qui avaient été délaissées. Au sein même de la fédération, cela n’a pas toujours été bien compris. Il a fallu que l’initiateur de cette remise en valeur bénéficie de l’écoute et de la confiance d’Henri Courtine, le Directeur technique national de l’époque, pour que ce projet aboutisse.

Par leurs histoires, le judo et le ju-jitsu sont donc intimement liés, ce qui entraîne forcément une indiscutable complémentarité technique. Ils forment d’ailleurs un ensemble et s’il y a deux appellations, c’est pour souligner des spécificités qui ne sont pas antagonistes.

Ceci étant, il existe différentes méthodes et écoles de ju-jitsu. Elles possèdent chacune leur identité, parfois bien différentes les unes des autres. Celle dont il est question, appelée « atemi ju-jitsu », avait pour objectif d’être interchangeable avec le judo. C’est-à-dire que le professeur pouvait enseigner sans difficulté, s’il le souhaitait, le judo et le ju-jitsu et les pratiquants avaient la possibilité de passer de l’un à l’autre. Le mot « atemi » avait été associé pour signifier la remise en valeur de techniques qui appartenaient par le passé au « patrimoine » judo-ju-jitsu.

Simplement, pour que les deux soient complémentaires et compatibles, certaines conditions doivent être respectées, ce n’est pas toujours le cas. Ce que j’expose est mon sentiment, un sentiment qui, au fil des ans, n’a pu que se renforcer et se matérialiser par une constante satisfaction de mes élèves tout au long des décennies consacrées à l’enseignement.

Le ju-jitsu que j’appellerai « traditionnel » peut être considéré de différentes façons. D’abord comme une discipline à part entière, ou encore comme une complémentarité au judo. Au même titre que l’inverse peut l’être tout autant. Mais le ju-jitsu doit rester un art martial à but non compétitif, axé sur le self défense et proposant des techniques interdites en judo, parce que trop dangereuses en opposition directe, mais terriblement efficaces en situation. Instaurer des compétitions d’affrontement direct en ju-jitsu est contre-nature, et de plus cela installe une concurrence directe avec le judo, c’était l’inverse de l’objectif initial (complémentaire, mais pas concurrent).

Le ju-jitsu en compétition ce n’est plus vraiment du ju-jitsu. Je ne suis pas contre la formule, mais contre l’appellation. « judo boxe » ou « karaté judo » seraient plus appropriés. Il faut aussi remarquer (et regretter) qu’à partir du moment où des compétitions existent dans une discipline, les professeurs ont tendance à n’enseigner que les techniques autorisées par le règlement qui y est attaché. Un règlement forcément restrictif.

Ensuite, sur le plan purement technique, si on souhaite que les deux soient – et restent – compatibles et complémentaires, il est indispensable que des attitudes comme la garde et les techniques communes (projections, clés, étranglements) soient les mêmes, ce qui malheureusement n’a plus été le cas à partir de 1995.

Cette compatibilité entraîne trois conséquences positives. D’abord elle offre une rapide adaptation pour les professeurs, ensuite les élèves peuvent passer sans aucune difficulté de l’un à l’autre, enfin et ce qui n’est pas le moins important, cela procure une réelle efficacité en matière de self défense grâce à l’osmose entre les différentes composantes (coups, projections, contrôles). Cela n’a pas été le cas avec les compétitions techniques appelées « duo system » dans lesquelles les pratiquants affichent des gardes très basses, incompatibles avec certaines grandes projections du judo.

Développons ces trois points.

D’abord la facilité d’adaptation des professeurs. Quand la « relance » du ju-jitsu a été mise en place, il fallait les convaincre et leur faciliter la tâche en mettant à leur disposition une méthode dans laquelle ils allaient pouvoir rapidement se reconnaître et donc s’adapter. En fait, c’est une sorte de calque qui leur a été proposé. Les projections, par exemple, peuvent être pratiquées dans la forme judo, à partir du kumi kata, mais aussi dans leur expression ju-jitsu, sur une attaque de « rue » : un coup de poing, une saisie, etc. Bref, une agression. Ce qui est ni incongru, ni exceptionnel dans la mesure où toutes les projections de base trouvent leurs origines à partir d’attaques à mains nues ou bien armées. C’est en quelque sorte leur première raison d’être.

Deuxième point : la facilité à ce que les pratiquants passent de l’un à l’autre, du judo au ju-jitsu, ou l’inverse (sans qu’ils en soient obligés, cela se faisant en fonction d’un ressenti), ce qui permet au professeur, comme indiqué plus haut de proposer deux aspects et d’élargir ainsi son champs d’action. Si les attitudes, sont radicalement différentes, par exemple une garde ju-jitsu très basse sur les jambes (comme dans le duo system »), les élèves rencontreront les plus grandes difficultés d’adaptation avec les grandes projections du judo, elles seront donc écartées de l’enseignement et de la pratique.

Troisième point : sur le plan de l’efficacité pure, cette osmose est indispensable. Prenons l’exemple d’un coup enchaîné avec une projection ; il est souhaitable que la position des jambes soit identique pour que l’enchaînement en question se fasse naturellement et donc le plus vite possible. La rapidité étant un critère indispensable en matière d’efficacité ; pour cela il faut qu’existe une parfaite fluidité dans la liaison entre les différentes composantes. Et puis, ces attitudes de gardes très basses ne se retrouvent pas dans la rue.

Pour souligner cette indiscutable compatibilité, il est possible de faire un parallèle « coups/projections ». Exemple : mae-geri-keage enchaîné avec o-soto-gari ; on trouve une similitude dans la façon de lancer la jambe pour donner le coup et dans la préparation de la projection. Un second exemple avec yoko-geri de la jambe avant enchaîné avec harai-goshi. La similitude se trouve dans la façon adoptée par Tori pour se rapprocher d’Uke, en croisant les pieds (le pied gauche venant se placer derrière le droit, aussi bien pour le coup de pied que pour la projection). On peut aussi trouver un parallèle dans la façon de lancer la jambe sur l’arrière avec ushiro-geri keage et la dernière phase d’un uchi-mata. De même qu’un gedan-geri ressemblera à un harai-tsuri-komi-ashi, en termes de forme de corps et donc d’efficacité dans la liaison.

On peut aussi ajouter, ce qui n’est pas négligeable, qu’une telle pratique du ju-jitsu apportera aux judokas le sens du timing, de la liaison et les randoris d’atémi renforceront le coup d’œil, les réflexes, la souplesse et la condition physique. Pour les jujitsukas, une pratique très technique des projections du judo et du travail au sol sera d’une incontestable utilité. Enfin, pour tous il permettra d’acquérir ce que l’on appelle le « sens du combat ». Celui-ci se transpose d’une discipline à l’autre. Le coup d’œil, l’anticipation, certains automatismes, etc.

En résumé, pour un enseignant la maîtrise du ju-jitsu et du judo permettra de satisfaire un nombre important de pratiquants : de la petite enfance en quête d’une méthode d’éducation physique et mentale, à l’adulte qui est à la recherche d’un art martial efficace et accessible quelque soit son âge et sa condition physique, sans oublier les judokas souhaitant se réaliser temporairement au travers de la compétition.

Tout cela devant s’effectuer en proposant, sans imposer.

Cette complémentarité semble tellement évidente qu’il est surprenant qu’elle ne soit pas suffisamment comprise. Tout comme il est étonnant et regrettable que le ju-jitsu le plus « compatible » avec le judo ne soit pas (ou très peu) enseigné au sein de la fédération de judo. Il n’est jamais trop tard…

Eric Pariset

Professeur de judo et de ju-jitsu

www.jujitsuericpariset.com

Efficacité, Éducation, Élévation, Esthétisme et Épanouissement

Efficacité, Éducation, Élévation, Esthétisme et Épanouissement Follow

Follow L’article hebdomadaire est consacré à Ko-uchi-gari

L’article hebdomadaire est consacré à Ko-uchi-gari Partie incontournable et indispensable d’une séance, l’échauffement est parfois vécu comme redondant, ennuyeux ou trop difficile.

Partie incontournable et indispensable d’une séance, l’échauffement est parfois vécu comme redondant, ennuyeux ou trop difficile. Après les deux premiers mois de cette nouvelle saison, j’ai voulu établir un premier bilan.

Après les deux premiers mois de cette nouvelle saison, j’ai voulu établir un premier bilan. Encore une rediffusion, cette fois elle porte sur la tenue, celle que nous revêtons lors de la pratique de notre art.

Encore une rediffusion, cette fois elle porte sur la tenue, celle que nous revêtons lors de la pratique de notre art. Ci-dessous un (très) long article de fond. Il a déjà été publié, mais je pense qu’il peut être relu ou découvert. Il s’agit d’une opinion que je défends à l’aide des lignes qui suivent.

Ci-dessous un (très) long article de fond. Il a déjà été publié, mais je pense qu’il peut être relu ou découvert. Il s’agit d’une opinion que je défends à l’aide des lignes qui suivent. Ça y est, c’est fini, avant-hier matin nous avons vécu la dernière séance du stage de Soulac.

Ça y est, c’est fini, avant-hier matin nous avons vécu la dernière séance du stage de Soulac. La semaine dernière, sur ma page Facebook, je proposais différentes photos présentant plusieurs formes de waki-gatame.

La semaine dernière, sur ma page Facebook, je proposais différentes photos présentant plusieurs formes de waki-gatame. Lettre ouverte à Monsieur Bastien Marchive, Député de la 1ère Circonscription des Deux-Sèvres.

Lettre ouverte à Monsieur Bastien Marchive, Député de la 1ère Circonscription des Deux-Sèvres. Laisser mûrir le coq !

Laisser mûrir le coq !