Après l’atemi-waza et le nage-waza, place au katame-waza pour aborder la troisième composante du ju-jitsu.

Après l’atemi-waza et le nage-waza, place au katame-waza pour aborder la troisième composante du ju-jitsu.

Dans les techniques de contrôle se trouvent les clefs (kansetsu-waza), les étranglements (shime-waza) et les immobilisations (osae-waza). Ces trois domaines sont utilisés en judo comme en ju-jitsu, avec des objectifs différents.

En ju-jitsu ces techniques marquent souvent la dernière phase d’une défense, après les coups et les projections, mais pas systématiquement, elles peuvent être utilisées directement sur une attaque. En judo elles se concrétisent toujours au sol.

En ju-jitsu, elles peuvent s’appliquer aussi bien debout qu’au sol. Leur efficacité est redoutable et elles permettent parfois de moduler la riposte. A l’aide d’une clef, il est possible de maîtriser un agresseur sans forcément mettre ses jours en danger, ce qui n’est pas inutile ; le respect de la vie et la notion de légitime défense sont des notions à respecter.

Les clefs (kansetsu-waza) consistent à « forcer » les articulations à « contre-sens » pour celles en hyperextension ou aller au-delà des possibilités de flexion pour les clefs en torsion. Le premier groupe appartient aux « gatame », le second aux « garami ». En ju-jitsu self défense existe aussi les torsions de poignet, les clefs de jambes, autant de techniques interdites en judo, pour des raisons évidentes de sécurité.

Concernant les étranglements (shime-waza), l’étude doit être sérieusement encadrée, il est évident que l’issue peut s’avérer fatale. Cependant, comme pour beaucoup de techniques, l’apprentissage est long et avant de posséder une parfaite maîtrise il faut une longue pratique au cours de laquelle on aura acquis de la sagesse et du contrôle. Il y a deux formes d’étranglement : respiratoires et sanguins. Ils se pratiquent essentiellement à l’aide des membres supérieurs, mais les jambes sont aussi de redoutables armes naturelles dans ce domaine, la preuve avec le fameux « sankaku-jime ».

Quant aux immobilisations (osae-waza), elles sont surtout utilisées en judo et uniquement au sol. En ju-jitsu self défense l’intérêt se limite à celles qui emprisonnent également les bras de l’adversaire.

Comme indiqué plus haut, l’efficacité demande beaucoup de pratique, donc de patience, de volonté et de rigueur. Mais ne s’agit-il pas de qualités indispensables dont doit être doté tout étudiant dans les arts martiaux ? *

Bien réaliser un waki-gatame, par exemple, demande énormément de travail. Il y a la précision, la meilleure utilisation des ressources naturelles du corps et pour cela une « forme de corps » que l’on va modeler, un peu comme un sculpteur le ferait avec son « ouvrage ». Les conseils du professeur sont indispensables, mais de longues répétitions le seront tout autant pour « ressentir » la technique.

Côté efficacité, je ne manque de témoignages de personnes agressées ayant pu se sortir de situations très délicates, pour ne pas dire périlleuses, notamment face à des attaques avec armes, grâce au « katame-waza ».

Cela vaut la peine de consacrer du temps à l’étude de cette composante incontournable du ju-jitsu.

Follow

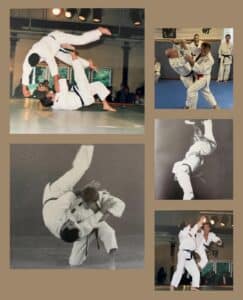

Follow Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).

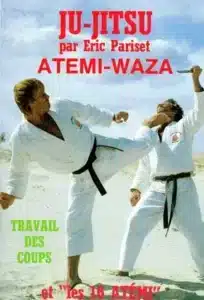

Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections). Aujourd’hui retour sur un article technique avec l’atemi-waza (la technique des coups). Il s’agit de l’une des trois composantes du ju-jitsu. Pour rappel, les deux autres sont le nage-waza (la technique des projections) et le katame-waza (la technique des contrôles).

Aujourd’hui retour sur un article technique avec l’atemi-waza (la technique des coups). Il s’agit de l’une des trois composantes du ju-jitsu. Pour rappel, les deux autres sont le nage-waza (la technique des projections) et le katame-waza (la technique des contrôles). Histoire de bien commencer l’année, je reviens sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir la violence et la non-violence et ce qui va avec, c’est-à-dire la brutalité er la recherche de la finesse technique.

Histoire de bien commencer l’année, je reviens sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir la violence et la non-violence et ce qui va avec, c’est-à-dire la brutalité er la recherche de la finesse technique.