Screenshot

Ce sujet a déjà été abordé dans différents articles, cependant il n’est jamais inutile d’insister, surtout lorsqu’il s’agit de bonnes causes.

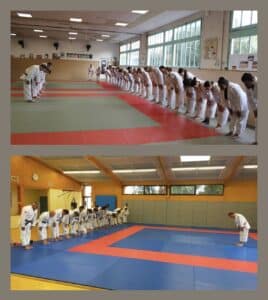

Le randori appartient à ce qu’on appelle « les méthodes d’entraînement » qui permettent de progresser dans les différents secteurs. Elles sont un complément indispensable à l’apprentissage.

Parmi elles, il y a le randori, l’équivalent en boxe de l’assaut que l’on nommait aussi « l’assaut courtois », il y a un certain temps.

Le randori, ou l’assaut, c’est un peu la « récompense » de fin de séance. C’est le moment où l’on peut tester nos techniques dans un système d’affrontement très codifié et axé sur l’initiative, c’est-à-dire sur l’attaque ; l’aspect ludique ne doit jamais être absent de ces joutes respectueuses avec lesquelles on perfectionne aussi la défense, puisqu’il est nécessaire de tenter d’esquiver les initiatives du partenaire.

Malheureusement, trop souvent le randori est quelque peu dénaturé et confondu avec le « shiaï », c’est-à-dire le combat, la compétition (en judo, par exemple). C’est dommage. Ceci étant, tout dépend des objectifs, ceux-ci ne sont pas les mêmes selon que l’on se situe dans une « pratique loisir » ou bien à l’occasion d’entraînements de haut niveau. Mais même à ce stade, il est indispensable de ne pas négliger cet exercice dans sa forme initiale.

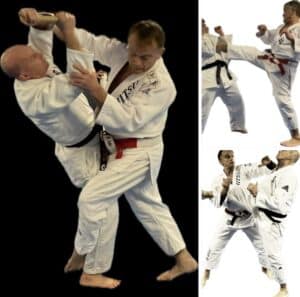

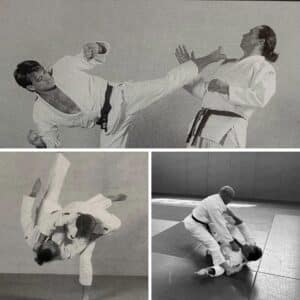

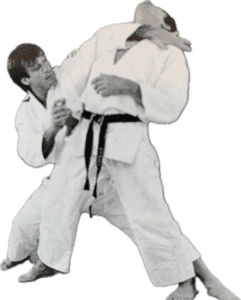

En ju-jitsu on peut le pratiquer dans le domaine des coups (atemi-waza), des projections (nage-waza) et du sol (ne-waza).

Le but du randori est avant tout de se perfectionner et d’essayer (en fonction du secteur dans lequel on souhaite le faire) de « passer » des techniques, d’aboutir et de résoudre différentes situations d’opposition ; pour les projections, de tenter de faire tomber un partenaire qui s’oppose intelligemment. C’est volontairement que j’utilise le mot de partenaire et non pas d’adversaire. Du latin par (avec) et ad (contre).

Dans le randori, le partenaire travaille avec moi et non pas contre moi, il m’aide à progresser en proposant une opposition raisonnée, m’obligeant à renforcer ma vitesse d’exécution, ma réactivité, ma condition physique, mais aussi – fatalement – un système de défense axé exclusivement sur les esquives et non pas à l’aide de blocages qui annihilent toute initiative et par conséquent tout progrès.

Dans certains randori (en judo)que l’on appelait dans le temps le « randori souple » ou yaku soku geiko en japonais, on peut même exclure toute technique de « contre direct » et n’autoriser que ceux répondant à l’appellation « sen o sen » (l’attaque dans l’attaque).

Le contre direct « go no sen » peut faire des dégâts physiques, mais aussi psychologiques en limitant les initiatives de peur de subir un contre ravageur ; ce qui réduira obligatoirement les progrès. Il ne faut pas oublier que dans tout art martial ou discipline de combat, c’est l’initiative qui prime, si ce n’est pas le cas, cela n’a plus de sens. Si on contre systématiquement et parfois brutalement son partenaire, on l’empêche de s’exprimer dans la prise d’initiative, donc de progresser ; c’est un peu comme si on retenait le bras d’un lanceur de javelot.

Maintenant, même si on est intéressé uniquement par l’aspect utilitaire, il est important d’avoir face à soi un partenaire qui attaque (dans le sens noble du terme).

Il y a longtemps je bénéficiais de l’enseignement d’un professeur de boxe française, Marcel Le Saux, qui comparait l’assaut poing-pied à une conversation. Chacun s’exprimant en développant ses arguments, les partenaires évitant la cacophonie, mais pouvant se couper la parole poliment si l’opportunité se présente, mais surtout en ne proférant ni invective, ni grossièreté. Belle métaphore !

Follow

Follow

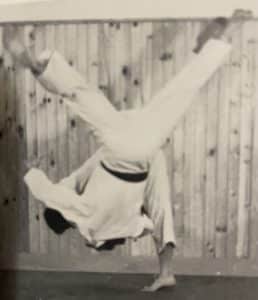

Aujourd’hui intéressons nous au katame-waza (les techniques de contrôle). Il s’agit de l’une des trois composantes du Ju-jitsu. Pour rappel, les deux autres sont l’atemi-waza (les techniques de coup) et le nage-waza (les techniques de projection).

Aujourd’hui intéressons nous au katame-waza (les techniques de contrôle). Il s’agit de l’une des trois composantes du Ju-jitsu. Pour rappel, les deux autres sont l’atemi-waza (les techniques de coup) et le nage-waza (les techniques de projection). Même si une même personne peut endosser les deux rôles, les objectifs ne sont pas les mêmes, chacun a sa propre mission.

Même si une même personne peut endosser les deux rôles, les objectifs ne sont pas les mêmes, chacun a sa propre mission. La saison dernière, à l’occasion d’un stage, m’a été adressé un compliment particulièrement touchant : « Vous êtes un des derniers gardiens d’une pratique traditionnelle qui porte et défend des valeurs qui semblent se perdre».

La saison dernière, à l’occasion d’un stage, m’a été adressé un compliment particulièrement touchant : « Vous êtes un des derniers gardiens d’une pratique traditionnelle qui porte et défend des valeurs qui semblent se perdre».

Finesse technique

Finesse technique