Aujourd’hui retour sur un article technique avec l’atemi-waza (la technique des coups). Il s’agit de l’une des trois composantes du ju-jitsu. Pour rappel, les deux autres sont le nage-waza (la technique des projections) et le katame-waza (la technique des contrôles).

Aujourd’hui retour sur un article technique avec l’atemi-waza (la technique des coups). Il s’agit de l’une des trois composantes du ju-jitsu. Pour rappel, les deux autres sont le nage-waza (la technique des projections) et le katame-waza (la technique des contrôles).

En ju-jitsu, l’atemi-waza possède la particularité de ne pas être (en principe) une finalité, mais un moyen d’y parvenir ; un « coup porté » offre un déséquilibre favorisant l’enchaînement avec une projection ou un contrôle, ou encore les deux.

Logiquement il compose la première partie d’une défense, puisqu’il s’utilise à distance. Un « enchaînement type », se déroulera de la façon suivante : coup, projection et contrôle. Mais ce n’est pas une règle absolue.

L’étude de l’atemi-waza est importante pour trois raisons essentielles.

D’abord pour son efficacité dans le travail à distance. Il est souhaitable d’avoir une bonne maîtrise dans ce domaine aussi bien pour se défendre que pour s’en défendre. Si mon partenaire ne maîtrise pas bien les coups, j’ai peu de chance d’apprendre à me défendre contre ceux-ci. On doit être capable de faire face aussi bien à des coups « sommaires » qu’à des coups « techniques ».

Ensuite, sa pratique est intéressante sur le plan physique, elle permet de travailler la souplesse, la vitesse, et dans les randoris (les exercices d’opposition codifiés) de parfaire sa condition physique. Sans oublier l’aspect ludique que l’on trouvera dans ces affrontements, pour peu qu’ils soient pratiqués avec un parfait état d’esprit.

Enfin, cette pratique procurera ce que l’on appelle le « sens du combat » : le coup d’œil qui favorise les automatismes d’attaques et de défenses. Ce sens du combat qui peut se transposer d’une forme de science à une autre. Pour être précis, quelqu’un qui a des compétences dans le travail à distance, a de fortes chances d’en posséder aussi dans le corps à corps : savoir saisir le bon moment, l’opportunité.

On pourrait ajouter une quatrième raison de ne pas négliger l’atemi-waza avec l’aspect « expression corporel », grâce à l’esthétisme de certaines techniques. Je ne résiste pas à l’envie de proposer quelques mots du livre « Les chaussons de la révolution ». Certes il s’agit de Boxe Française que l’on appelle aussi la Savate, mais ces mots peuvent s’appliquer à l’ensemble des arts du combat. « Toute bonne technique est belle et gracieuse ; elle est une figure dessinée dans l’espace où efficacité et beauté ne font qu’un. » Marc-Olivier Louveau

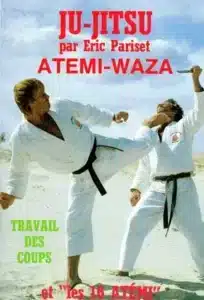

Le livre dont la couverture illustre cet article contient différents chapitres qui traitent des méthodes d’entraînement spécifiques à cette composante, mais aussi un enchaînement appelé « les 16 atemis ». Cette « suite » propose 16 défenses sur des coups portés à l’aide des bras et des jambes, avec des ripostes uniquement en atemi. Une des particularités de cette « sorte de kata » se trouve dans la compatibilité des techniques avec les autres composantes du ju-jitsu. Chaque défense doit pouvoir s’enchaîner avec une projection et/ou un contrôle.

Malheureusement ce livre qui date de 1985 est épuisé, mais sa réédition est toujours envisagée. (En attendant il est possible de faire quelques copies, renseignements par M.P.)

www.jujitsuericpariset.com

Follow

Follow Cette semaine l’article est consacré à l’éventualité de reconduire l’été prochain le stage de Soulac-sur-Mer. Cela dépendra de l’écho obtenu par cette annonce. N’hésitez pas à vous manifester dès que possible.

Cette semaine l’article est consacré à l’éventualité de reconduire l’été prochain le stage de Soulac-sur-Mer. Cela dépendra de l’écho obtenu par cette annonce. N’hésitez pas à vous manifester dès que possible. Cette contradiction n’en est pas vraiment une. Mon professeur (qui était aussi mon père) me répétait souvent : « divise par deux l’intensité technique de ce que tu prévois d’enseigner et ça risque encore d’être dix fois trop difficile ».

Cette contradiction n’en est pas vraiment une. Mon professeur (qui était aussi mon père) me répétait souvent : « divise par deux l’intensité technique de ce que tu prévois d’enseigner et ça risque encore d’être dix fois trop difficile ». Nous sommes encore en début de saison et il se peut qu’il y ait des personnes qui ne se sont pas encore décidées à franchir les portes d’un dojo.

Nous sommes encore en début de saison et il se peut qu’il y ait des personnes qui ne se sont pas encore décidées à franchir les portes d’un dojo. Dans le prolongement de l’article de la semaine dernière consacré à la conscience professionnelle, j’ai voulu aborder ce que j’appelle « mon métier » et la passion qui l’entoure.

Dans le prolongement de l’article de la semaine dernière consacré à la conscience professionnelle, j’ai voulu aborder ce que j’appelle « mon métier » et la passion qui l’entoure. La période estivale favorise la manifestation d’une dose de légèreté. Ce qui n’empêche pas la réflexion. La preuve avec cette petite histoire qui se substitue à l’article hebdomadaire. Je l’ai souvent publiée, sans en éprouver la moindre lassitude ! La dissuasion est une arme redoutable, et elle ne provoque aucunes mauvaises conséquences !

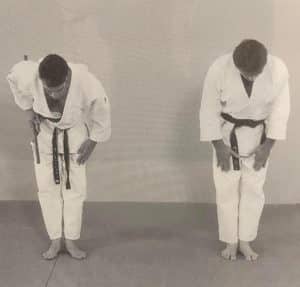

La période estivale favorise la manifestation d’une dose de légèreté. Ce qui n’empêche pas la réflexion. La preuve avec cette petite histoire qui se substitue à l’article hebdomadaire. Je l’ai souvent publiée, sans en éprouver la moindre lassitude ! La dissuasion est une arme redoutable, et elle ne provoque aucunes mauvaises conséquences ! C’est avant tout un signe de politesse, une marque de respect et une tradition qui ne doit jamais être sacrifiée. C’est aussi un moment de brève et intense concentration avant une démonstration, une répétition ou un combat. Et puis, un temps de courte réflexion dans l’instant qui suit ces exercices.

C’est avant tout un signe de politesse, une marque de respect et une tradition qui ne doit jamais être sacrifiée. C’est aussi un moment de brève et intense concentration avant une démonstration, une répétition ou un combat. Et puis, un temps de courte réflexion dans l’instant qui suit ces exercices. Dans mon dictionnaire des arts martiaux (qui finira par paraître), à la lettre T, j’ai choisi le mot « Technique ».

Dans mon dictionnaire des arts martiaux (qui finira par paraître), à la lettre T, j’ai choisi le mot « Technique ». C’est avec beaucoup de plaisir que je publie, de temps à autre, une histoire issue du recueil de Pascal Fauliot « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Ces petites histoires nous offrent une belle matière à réflexion et nous rappellent que nos disciplines ne sont pas que de simples activités physiques.

C’est avec beaucoup de plaisir que je publie, de temps à autre, une histoire issue du recueil de Pascal Fauliot « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Ces petites histoires nous offrent une belle matière à réflexion et nous rappellent que nos disciplines ne sont pas que de simples activités physiques. Tori et Uke sont deux personnages bien connus des pratiquants d’arts martiaux et notamment des jujitsukas. Pour les novices et afin de faciliter les présentations, nous pourrions expliquer que dans ce couple d’inséparables, Tori incarne « le gentil » et Uke « le méchant ».

Tori et Uke sont deux personnages bien connus des pratiquants d’arts martiaux et notamment des jujitsukas. Pour les novices et afin de faciliter les présentations, nous pourrions expliquer que dans ce couple d’inséparables, Tori incarne « le gentil » et Uke « le méchant ».