Des dojos, j’en ai fréquentés et dirigés beaucoup, pour étudier, me perfectionner, m’entraîner, transpirer et bien sûr enseigner.

Des dojos, j’en ai fréquentés et dirigés beaucoup, pour étudier, me perfectionner, m’entraîner, transpirer et bien sûr enseigner.

Le premier a été celui de la rue des Martyrs, dans le neuvième arrondissement parisien, le célèbre « Club français » ! Fondé juste à la fin de la seconde guerre mondiale par Roger Piquemal, professeur de sports converti au judo, ce lieu a marqué beaucoup de pratiquants.

C’est dans cet endroit que j’ai revêtu mon premier judogi, j’y ai appris mon métier et j’ai commencé à l’exercer. C’est là aussi, en 1947, que mon père, Bernard Pariset, a débuté le judo, intrigué et fasciné, comme beaucoup de ses contemporains, par cette « lutte mystérieuse » venue d’orient et grâce à laquelle les plus petits pouvaient faire tomber les plus grands. Il ne s’en n’est pas privé tout au long de sa carrière.

Situé au cœur de Paris, tout en bas de cette rue des Martyrs qui traverse une partie du IXème arrondissement pour se terminer au pied du Sacré-Cœur, le Club Français a été l’un des premiers clubs de judo et de ju-jitsu ouverts dans notre pays, mais aussi l’un des plus célèbres des débuts de l’histoire des arts martiaux en France. Pas seulement pour ses résultats sportifs, mais aussi pour la qualité de l’enseignement dispensé et pour les nombreuses personnalités reçues. Bref, pour l’ensemble de son histoire.

Minoru Mochizuki ( immense personnalité des arts martiaux) a séjourné dans l’appartement situé au-dessus. Pendant une période les entraînements de l’équipe de France de judo s’y déroulaient. Une des premières sections de karaté a vu le jour sous la houlette de Jacques Delcourt, le président historique de la Fédération française de cette discipline.

Au début du XXème siècle, ce vaste local avait déjà été une salle de sport. A l’origine ce devait être une cour commune à plusieurs bâtiments, avant d’être un lavoir et/ou des écuries.

Puis il est devenu un endroit où l’on pratiquait de la « Culture Physique », mais aussi de la Boxe anglaise. En effet, il n’y pas si longtemps le nouveau propriétaire qui gère un cabinet d’architecte a découvert, en retirant les couches de feutres et la bâche qui les recouvraient (les tatamis n’étaient pas les mêmes qu’actuellement), qu’un ring de boxe y avait été installé au milieu. Quatre plaques de fer rivées dans le plancher et sur lesquelles devaient être fixés les poteaux qui formaient le carré en attestent.

Au milieu des années 1980, alors que j’étais en plein cours, un beau matin une dame âgée entre dans le dojo et m’informe que, bien avant la seconde guerre mondiale, cette salle appartenait à la famille Rothschild et que tout au fond, dans un espace clos, pour ne pas dire caché, étaient dispensés les tous premiers cours de judo en France. Cette dame m’avait également appris que l’appartement qui surplombait le dojo, et qui avait été successivement celui de Roger Piquemal, puis celui de mon père, était une mezzanine qui accueillait les visiteurs. De cet endroit, ils pouvaient assister aux entraînements en toute convivialité, autour d’un verre.

Fermé durant le second conflit mondial, le local a été repris par Roger Piquemal en 1944. Il en a assuré la direction jusqu’en 1954, l’année de sa disparition. A compter de cette date, c’est mon père qui a pris le relais – et de quelle manière – jusqu’à sa propre disparition en 2004.

A partir de l’âge de cinq ans j’y ai commencé une pratique avec plus ou moins de plaisir. Comme il s’agissait du métier de mon père, je devais y voir une certaine forme d’obligation, je dois avouer que l’enthousiasme n’était pas toujours au rendez-vous, même si je faisais preuve de régularité.

Ce n’est qu’à l’adolescence que la plus grande partie de ma formation s’est faite et que j’ai découvert une passion qui ne s’est jamais éteinte.

J’ai exercé mon métier rue des Martyrs jusqu’en 1989 ; ensuite, j’ai souhaité prendre mon indépendance.

Tout a une fin en ce bas Monde et le dojo mythique a fermé ses portes en 2005, un an après la disparition de mon père. Ne bénéficiant pas d’issue de secours et face à l’impossibilité d’en créer une, il a fallu se faire une raison et s’incliner devant des mesures de sécurité de plus en plus importantes ; ce lieu ne pouvait plus recevoir du public, tout du moins au dessus d’un certain nombre, ce qui condamnait sa survie. Plusieurs années après, je ne peux l’oublier.

Aujourd’hui, c’est une architecte talentueux qui a investi les lieux pour y installer ses bureaux et son appartement.

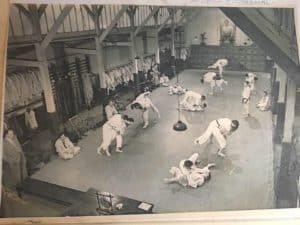

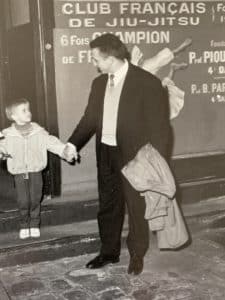

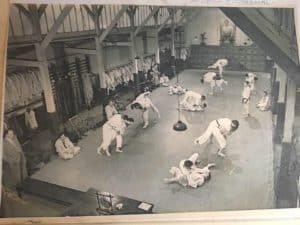

La première photo d’illustration présente le dojo au début des années 1950. La seconde à la fin de ces années-là.

Sur la première il s’agit d’une vue d’ensemble prise de la mezzanine. On y voit sur le mur du fond la photo grandeur nature de Roger Piquemal, le maître des lieux de l’époque et sur la droite, debout, mon père qui donne son cours. A l’époque il n’était pas encore le patron, mais le professeur principal. A noter les judogi pendus sur les côtés. Très peu de pratiquants possédaient leur tenue. Les kimonos ne devaient pas être lavés très régulièrement, ce qui expliquait une certaine odeur qui prenait à la gorge lorsqu’on entrait dans la salle.

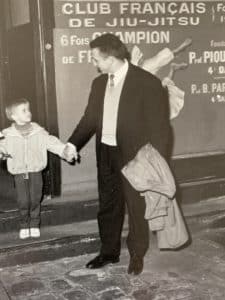

La deuxième photo a été prise un peu plus tard. Père et fils dans la petite cours que l’on franchissait avant d’entrer et devant la vitrine dans laquelle on constate que le club s’est d’abord appelé « Club Français de Jiu-jitsu ». On y revient régulièrement à cet art martial indestructible qui bénéficie de la « force de sa vérité ». Voilà une formule que j’aime bien.

www.jujitsuericpariset.com

Follow

Follow Après la « forme de corps » la semaine dernière, voilà une autre qualité prisée par les pratiquants d’arts martiaux et des disciplines de combat.

Après la « forme de corps » la semaine dernière, voilà une autre qualité prisée par les pratiquants d’arts martiaux et des disciplines de combat.

Suite à un échange qui m’a été récemment rapporté, j’ai jugé utile de proposer à nouveau un article récemment publié.

Suite à un échange qui m’a été récemment rapporté, j’ai jugé utile de proposer à nouveau un article récemment publié. Pour les samouraïs il s’agissait d’une valeur qui n’avait pas de prix ; presque systématiquement sa perte conduisait à l’acte ultime : le hara-kiri ou seppuku.

Pour les samouraïs il s’agissait d’une valeur qui n’avait pas de prix ; presque systématiquement sa perte conduisait à l’acte ultime : le hara-kiri ou seppuku. Cette semaine, l’article prend la forme d’un bloc-notes qui rassemble quelques réflexions.

Cette semaine, l’article prend la forme d’un bloc-notes qui rassemble quelques réflexions. Un peu d’histoire, (Pas si lointaine.)

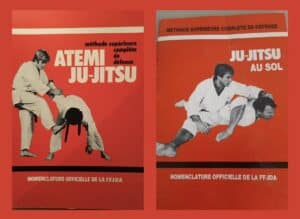

Un peu d’histoire, (Pas si lointaine.) Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).

Après avoir évoqué l’atemi-waza la semaine dernière, place au nage-waza (techniques de projections).

Des dojos, j’en ai fréquentés et dirigés beaucoup, pour étudier, me perfectionner, m’entraîner, transpirer et bien sûr enseigner.

Des dojos, j’en ai fréquentés et dirigés beaucoup, pour étudier, me perfectionner, m’entraîner, transpirer et bien sûr enseigner. Au cœur de l’été, cédons aux rediffusions. Cependant ce n’est jamais inutile de mettre en avant quelques principes de base de notre discipline ; la non opposition en est un.

Au cœur de l’été, cédons aux rediffusions. Cependant ce n’est jamais inutile de mettre en avant quelques principes de base de notre discipline ; la non opposition en est un.