« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus

Les mots ont leur importance et c’est sur quelques termes employés dans ma profession que je souhaite revenir, mais aussi sur l’aspect éducatif en général qui doit y être attaché.

En effet, dans mes articles et surtout dans mes cours j’insiste sur la mission éducative qui est celle des professeurs, telle que je la conçois. Notamment pour que chaque enseignant prenne sa part de responsabilité dans la lutte contre la violence.

L’éducation se fait aussi par les mots employés. Consciemment ou inconsciemment ils imprègnent l’esprit. Ils peuvent être utilisés très sérieusement, mais aussi parfois avec un peu d’humour.

A l’aide de cet article je me permets d’enfoncer le clou, dans la période que nous traversons, cela ne semble pas inutile.

Malheureusement au regard de certaines personnes les arts martiaux « traînent » une réputation de violence. Parfois nos disciplines sont considérées comme des accélérateurs de violence, alors que cela doit être tout le contraire. Ce qui est le cas lorsqu’elles sont démontrées et enseignées dans les « règles de l’art ».

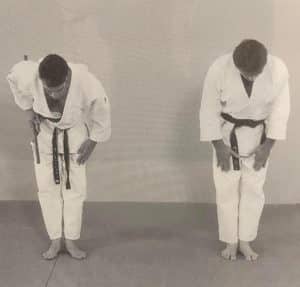

En tout cas, ce n’est ni ma façon de concevoir nos disciplines, ni ma façon de les enseigner ; heureusement je ne suis pas le seul, mais il nous faut être vigilants. Cela commence par le respect des règles attachées au comportement dans un dojo : la tenue, le salut, l’hygiène, etc. Mais aussi la ponctualité, la régularité dans la mesure du possible, le respect du partenaire, l’entraide mutuelle, bref le Code moral, que parfois on regarde sans y prêter l’attention nécessaire.

Revenons à la force des mots. Premier exemple avec la carte professionnelle sur laquelle est inscrit « Educateur sportif » et non pas « destructeur sportif ». Les arts martiaux sont faits pour s’élever, non seulement techniquement et physiquement, mais aussi mentalement. Apprendre à prendre de la hauteur.

On peut sourire en utilisant une expression amusante, mais parlante, en indiquant que nous ne sommes pas dans un dojo pour « en prendre », mais pour « apprendre ».

On peut jouer avec les mots en affirmant que nous ne sommes pas là non plus pour apprendre à détruire, mais « pour construire » un système de défense. Nuance importante. Dans cette construction, on enseigne aussi à « se maîtriser pour mieux maîtriser ».

A l’inverse il n’est pas nécessaire d’utiliser des formules trop « savantes », compréhensibles uniquement par ceux qui les énoncent.

La pratique du sport, en particulier celle des arts martiaux, doit apprendre à apaiser d’éventuelles colères, à les retourner en énergie positive, au service d’une construction et non pas d’une destruction.

Il n’est pas admissible que l’enseignement dispensé exacerbe une violence que chaque personne possède plus ou moins intrinsèquement. Dans ce cas là, d’ailleurs, on ne peut pas parler d’enseignement.

Il y a les mots, mais il y a aussi le comportement. Sur un tatami, le professeur doit veiller à ce que les élèves ne confondent pas détermination et agressivité. Cette nuance, les professionnels de l’enseignement sont en capacité de la faire respecter. C’est une de leur mission, peut-être la première.

Alors continuons à apporter notre pierre à un édifice en demande de reconstruction.

Follow

Follow Une saison s’achève, c’est le moment d’en faire le bilan et de se souvenir des principaux faits qui l’ont marquée.

Une saison s’achève, c’est le moment d’en faire le bilan et de se souvenir des principaux faits qui l’ont marquée.

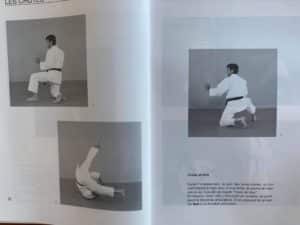

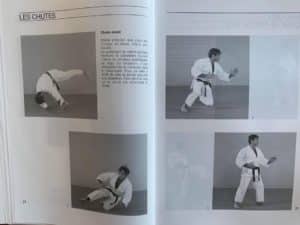

J’ai pensé donner une suite à l’article de la semaine passée (mes premiers pas en ju-jitsu) en insistant sur l’importance de l’apprentissage des chutes.

J’ai pensé donner une suite à l’article de la semaine passée (mes premiers pas en ju-jitsu) en insistant sur l’importance de l’apprentissage des chutes. Cette semaine, c’est une fiche technique très simple sur le ju-jitsu que je propose en guise d’article.

Cette semaine, c’est une fiche technique très simple sur le ju-jitsu que je propose en guise d’article. Nous sommes au milieu des années 1980, à Paris dans le dojo mythique de la Rue des Martyrs.

Nous sommes au milieu des années 1980, à Paris dans le dojo mythique de la Rue des Martyrs. Retour sur un secteur important du ju-jitsu.

Retour sur un secteur important du ju-jitsu. C’est avant tout un signe de politesse, une marque de respect et une tradition qui ne doit jamais être sacrifiée. C’est aussi un moment de brève et intense concentration avant une démonstration, une répétition ou un combat. Et puis, un temps de courte réflexion dans l’instant qui suit ces exercices.

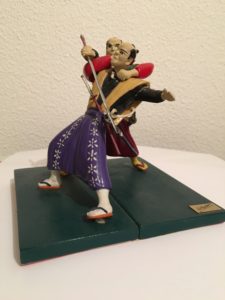

C’est avant tout un signe de politesse, une marque de respect et une tradition qui ne doit jamais être sacrifiée. C’est aussi un moment de brève et intense concentration avant une démonstration, une répétition ou un combat. Et puis, un temps de courte réflexion dans l’instant qui suit ces exercices. C’est avec beaucoup de plaisir que je publie, de temps à autre, une histoire issue du recueil de Pascal Fauliot « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Ces petites histoires nous offrent une belle matière à réflexion et nous rappellent que nos disciplines ne sont pas que de simples activités physiques.

C’est avec beaucoup de plaisir que je publie, de temps à autre, une histoire issue du recueil de Pascal Fauliot « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Ces petites histoires nous offrent une belle matière à réflexion et nous rappellent que nos disciplines ne sont pas que de simples activités physiques. Réflexions sur le travail au sol avec un article qui vient en complément de celui paru dernièrement (blog, 17 novembre).

Réflexions sur le travail au sol avec un article qui vient en complément de celui paru dernièrement (blog, 17 novembre). Tori et Uke sont deux personnages bien connus des pratiquants d’arts martiaux et notamment des jujitsukas. Pour les novices et afin de faciliter les présentations, nous pourrions expliquer que dans ce couple d’inséparables, Tori incarne « le gentil » et Uke « le méchant ».

Tori et Uke sont deux personnages bien connus des pratiquants d’arts martiaux et notamment des jujitsukas. Pour les novices et afin de faciliter les présentations, nous pourrions expliquer que dans ce couple d’inséparables, Tori incarne « le gentil » et Uke « le méchant ».