Cet article est un peu plus long que ceux proposés habituellement ; le sujet le mérite.

Cet article est un peu plus long que ceux proposés habituellement ; le sujet le mérite.

C’est un secteur délicat en matière de self défense que celui des défenses contre armes. Toute agression l’est et à fortiori lorsque c’est à « main armée ».

Les conseils et les moyens de se défendre fleurissent sur les réseaux. Certains sont intéressants parce que frappés du bon sens, d’autres plus « originaux ».

Pour ma part, je me contenterai de prodiguer quelques recommandations issues de mon expérience, non pas en tant que familier des combats de rue (très loin de là), mais tout simplement comme professeur qui enseigne depuis plusieurs décennies et qui a collecté un nombre important de témoignages rapportés par des personnes (hauts gradés ou pas, jeunes ou plus âgés, hommes ou femmes) qui ont pu se sortir indemnes d’agressions .

Les quelques lignes qui suivent sont donc le fruit d’expériences, de témoignages et… du simple bon sens.

Commençons par le bon sens et l’évidence avec des conseils qui s’appliquent – si on le peut – à toute forme d’agressions

D’abord en évitant les endroits à risque, ensuite en favorisant la fuite (nul ne connaît l’issue d’un affrontement). Si celle-ci n’est pas possible, entamer un dialogue, une négociation. Lorsque malheureusement l’affrontement est inévitable, il faut d’abord savoir que tout le monde n’a pas la même lucidité dans ces moments. Nous ne sommes pas tous égaux psychologiquement lors d’une agression.

Pour savoir comment on réagit face à une telle situation, il faut avoir une expérience en la matière ; si tel n’est pas le cas, il est totalement déconseillé de se tester de son propre chef dans de telles conditions, c’est juste inimaginable (et répréhensible).

Lorsque l’on est professeur, mettre en garde ses élèves sur les dangers et les multiples conséquences d’une agression est obligatoire. On doit aussi se souvenir que la meilleure victoire est celle que l’on obtient sans combattre ; il ne s’agit pas de lâcheté, mais d’intelligence.

Quand l’affrontement est inévitable, entrent en ligne de compte plusieurs éléments : la maîtrise technique, les automatismes, une bonne condition physique qui ne gâchera rien, la lucidité (dans un contexte de stress énorme) et aussi (on n’en parle pas souvent) la chance !

La maitrise technique sera acquise par l’apprentissage et le perfectionnement, pour les automatismes ce seront des centaines et des centaines de répétitions. Concernant une bonne condition physique et une tonicité correcte, la régularité dans la pratique fera la différence. Quant à la chance…

Cette régularité et longévité dans la pratique seront assurées par le fait d’ajouter de l’intérêt dans un enseignement et une pratique qui ne devra pas se limiter au simple côté utilitaire. Même si le principal critère dans l’étude d’une technique, c’est son efficacité, cela ne doit pas être le seul. Tout du moins c’est mon point de vue et la conception que j’ai de mon métier.

Enseigner c’est permettre de s’élever techniquement, mais aussi physiquement et mentalement.

Améliorer le corps et l’esprit : apprendre à réfléchir, ce n’est pas inutile !

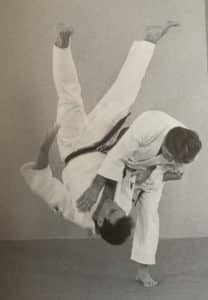

Tous ces conseils et ceux qui suivent, sont encore plus vrais quand il s’agit d’attaques avec une arme ; surtout lorsqu’il est question d’objets tranchants. Par exemple, le couteau exclut bon nombre de projections, celles-ci imposant un contact incompatible avec l’acier tranchant ou piquant.

Parer ou bloquer l’attaque représente l’évidente première phase. La deuxième étant le coup (l’atemi) – ou plusieurs – pour fixer, stopper et déséquilibrer l’adversaire. Enfin, pour finaliser face à une arme blanche, la maîtrise des clefs est indispensable, à moins d’être persuadé que l’utilisation des coups sera d’une radicalité permettant de se passer de l’étude des contrôles en clef de soumission ; cet état d’esprit s’apparente peut-être à une forme de présomption !

Je finirai cet article avec quelques exemples qui sont autant de témoignages recueillis auprès de personnes que j’ai fréquentées et qui ont été victimes d’agressions (notamment avec armes). Grâce à leur technique, elles ont pu se sortir d’affaires.

Il y a d’abord ce haut gradé dans la police et dans le ju-jitsu qui a pu, grâce à un waki-gatame, maîtriser un individu qui lui brandissait un revolver sur le front. Puis cette ceinture noire féminine qui a sorti un importun de la rame de métro avec un tai-sabaki (déplacement du corps). Ensuite un « presque débutant », au moment des faits, qui a désarmé un agresseur muni d’un tesson de bouteille, en utilisant une clef au bras très basique (ude-gatame). Ce septuagénaire haut gradé – mais septuagénaire quand même – qui a « confisqué » le revolver d’un voleur de portefeuille avec un contrôle au niveau du poignet ; certes il s’agissait d’un jouet mais la victime potentielle l’ignorait. Enfin, je termine avec ce monsieur qui, juste après sa première leçon, a réussi à se débarrasser d’un voleur de sacoche dans le métro en appliquant une technique qu’il venait de répéter quelques minutes plus tôt.

Il y a bien d’autres exemples ; et puis il y a ceux et celles qui témoignent qu’à partir du moment où ils ou elles ont commencé à pratiquer, ils ne se sont plus jamais fait embêter, alors que c’était fréquemment le cas avant. Cela s’explique assez facilement par une certaine assurance qui émane de la personne possédant quelques moyens de ne pas subir. L’assurance en question étant ressentie par l’agresseur qui n’insistera sans doute pas, n’étant pas un exemple de courage de par sa nature. Cependant il ne faut pas tout miser sur cette assurance.

Enfin, je finirai par un clin d’œil à l’attention de ceux qui affirment que leur méthode est la meilleure, tout en critiquant parfois les autres, en leur soumettant l’idée qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises méthodes, à partir du moment où l’on étudie toutes les formes de ripostes à toutes les situations d’attaques et que toutes les « armes naturelles » du corps sont utilisées. Par contre, il y a des bons et des moins bons professeurs et des élèves avec des qualités et des compétences naturelles moins développées ; ce sont d’ailleurs souvent ceux-là qui persistent et progressent le plus.

Une toute dernière recommandation : le package « sachez vous défendre en quelques séances », et bien ça n’existe pas. Etude, perfectionnement, entraînement et répétitions sont les uniques recettes, non pas de l’invincibilité, elle n’existe pas, mais pour cultiver et augmenter un potentiel naturel.

Dans mon dictionnaire des arts martiaux (qui finira par paraître), à la lettre T, j’ai choisi le mot « Technique ».

Dans mon dictionnaire des arts martiaux (qui finira par paraître), à la lettre T, j’ai choisi le mot « Technique ». Follow

Follow C’est avec beaucoup de plaisir que je publie, de temps à autre, une histoire issue du recueil de Pascal Fauliot « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Ces petites histoires nous offrent une belle matière à réflexion et nous rappellent que nos disciplines ne sont pas que de simples activités physiques.

C’est avec beaucoup de plaisir que je publie, de temps à autre, une histoire issue du recueil de Pascal Fauliot « Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon ». Ces petites histoires nous offrent une belle matière à réflexion et nous rappellent que nos disciplines ne sont pas que de simples activités physiques. Cet article est un peu plus long que ceux proposés habituellement ; le sujet le mérite.

Cet article est un peu plus long que ceux proposés habituellement ; le sujet le mérite. Réflexions sur le travail au sol avec un article qui vient en complément de celui paru dernièrement (blog, 17 novembre).

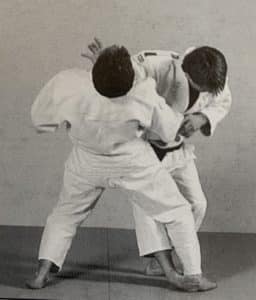

Réflexions sur le travail au sol avec un article qui vient en complément de celui paru dernièrement (blog, 17 novembre). Tori et Uke sont deux personnages bien connus des pratiquants d’arts martiaux et notamment des jujitsukas. Pour les novices et afin de faciliter les présentations, nous pourrions expliquer que dans ce couple d’inséparables, Tori incarne « le gentil » et Uke « le méchant ».

Tori et Uke sont deux personnages bien connus des pratiquants d’arts martiaux et notamment des jujitsukas. Pour les novices et afin de faciliter les présentations, nous pourrions expliquer que dans ce couple d’inséparables, Tori incarne « le gentil » et Uke « le méchant ».

Il y a quelques semaines j’avais consacré un article aux méthodes d’entraînement. Parmi elles, il y a le randori, l’équivalent en boxe de l’assaut que l’on nommait aussi « l’assaut courtois », il y a un certain temps.

Il y a quelques semaines j’avais consacré un article aux méthodes d’entraînement. Parmi elles, il y a le randori, l’équivalent en boxe de l’assaut que l’on nommait aussi « l’assaut courtois », il y a un certain temps. Efficacité, Éducation, Élévation, Esthétisme et Épanouissement

Efficacité, Éducation, Élévation, Esthétisme et Épanouissement L’article hebdomadaire est consacré à Ko-uchi-gari

L’article hebdomadaire est consacré à Ko-uchi-gari Partie incontournable et indispensable d’une séance, l’échauffement est parfois vécu comme redondant, ennuyeux ou trop difficile.

Partie incontournable et indispensable d’une séance, l’échauffement est parfois vécu comme redondant, ennuyeux ou trop difficile.