Je me souviens d’une époque assez lointaine où, dans certains dojos, à la fin des séances de judo on faisait « de la self ». En guise de retour au calme, pour rester collé à l’histoire ou pour se donner bonne conscience.

Je me souviens d’une époque assez lointaine où, dans certains dojos, à la fin des séances de judo on faisait « de la self ». En guise de retour au calme, pour rester collé à l’histoire ou pour se donner bonne conscience.

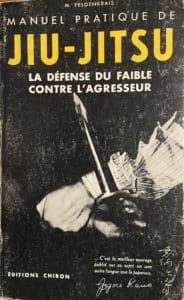

On ne disait pas self défense, ni ju-jitsu, celui-ci avait presque disparu. Le judo avait éclipsé la discipline des samouraïs ! On disait « la self ».

Quelques professeurs n’avaient pas oublié l’histoire, ce qu’ils lui devaient, ils n’ignoraient pas que beaucoup de gens poussaient les portes d’un dojo pour apprendre à se défendre. Mais, exception faite de ces quelques minutes, l’aspect utilitaire n’était plus vraiment à l’ordre du jour, seuls les mordus du judo fréquentaient les tatamis.

Ces quelques moments de « self », en fin de cours ne satisfaisaient pas grand monde ; ni ceux qui étaient motivés par l’utilitaire, ni les judokas qui n’en voyaient pas l’utilité, c’était mon cas.

Adolescent, ces quelques techniques de « self » m’ennuyaient, cela manquait de dynamisme, il ne s’agissait que de la répétition statique de quelques clefs ! Je me retrouvais davantage dans le plaisir des randoris.

Ensuite, le karaté est arrivé et il a attiré les personnes en mal de self défense avant de se tourner, comme son « grand frère » le judo, un peu trop vers la compétition. Une fois de plus, ceux qui souhaitaient apprendre à se défendre ne trouvaient pas ce qu’ils étaient venus chercher.

Il n’y avait pas vraiment de cours de self défense, ni de méthodes.

C’est en 1970 que le Ju-Jitsu a été réanimé avec une forte dose d’atemi-waza, en modernisant ce secteur, en le revalorisant. Et surtout en faisant du Ju-Jitsu une entité, pas simplement quelques minutes en fin de cours.

Avec la revalorisation de l’atemi-waza j’ai tout de suite remarqué le parallèle qui existe entre les coups et les projections, donc leur compatibilité et de fait leur efficacité. Une pratique plus fluide, avec davantage de déplacements ajoutait du plaisir sur les tatamis et de la crédibilité.

Cela ne m’a pas empêché, dans ma pratique et mon enseignement, de conserver toutes les traditions attachées aux arts martiaux : la tenue, les principes, les traditions et des valeurs qui ne sont pas négociables. L’âme de cet art, pour qu’il reste aussi une méthode d’éducation physiques et mentales.

De la tenue, dans tous les sens du terme. De l’éducation et non pas de la destruction !

En conclusion, cette « self » avait le mérite d’exister, ne serait que pour donner l’envie d’aller plus loin.

Follow

Follow

Excellent article, merci Eric !

Ton billet « Au temps de la self » explore avec finesse un monde où l’image de soi et la reconstruction identitaire deviennent de véritables performances. Tu dessines un portrait critique et introspectif de la société actuelle, où le « je » sculpte son propre récit à coups de selfies, de posts et de paraître. Cette mise en scène contemporaine du moi auto-investi ne ressemble-t-elle pas parfois à un simulacre construit ? La tension que tu soulèves entre authenticité et performativité est particulièrement saisissante.

J’ai apprécié la manière dont tu creuses l’idée de self-expression répétée, où la quête de soi finit par se perdre dans la superficialité des représentations. Ce questionnement me rappelle également la réflexion de Roland Barthes ou d’Umberto Eco sur le paraître et l’objet narcissique, même si ici les nouveaux outils digitaux modifient la donne de manière percutante

label-emmaus.co

+4

ericpariset.com

+4

ericpariset.com

+4

.

Ton style mêle rigueur intellectuelle et proximité — une belle invitation à réfléchir sans jargon superflu. Ça me donne envie de prolonger la discussion :

Dans cette société « self‑référencée », comment retrouver une forme de vérité intérieure ?

Et surtout : la recréation du sujet à travers nos réseaux est-elle définitivement irréversible — ou y a-t‑il encore une place pour l’authenticité sans filtre ?

Au plaisir de lire tes prochaines réflexions !